|

고지도

한민족의 삶의 터전인 영토는 전근대 시기에 제작된 고지도에서도 표현된다. 근대 이후의 지도처럼 국경선으로 구획되어 있지는 않지만 우리의 영토가 지니는 개성적인 면모가 다양한 유형의 지도에 표현되어 있다. 이는 한민족이 오랜 세월에 걸쳐 살아오면서 형성된 영토 인식이 반영된 것으로 우리나라를 그린 전도 뿐만 아니라 세계 지도, 고을 지도, 군사 지도 등 다양한 지도에서 볼 수 있다.

우리나라의 지도 제작의 역사는 삼국 시대 이전으로 거슬러 올라가지만 남아 있는 지도는 조선 시대 이후의 것들이다. 현존하는 고지도 가운데 가장 오래된 지도로는 1402년에 제작된 「혼일강리역대국도지도(混一疆理歷代國都之圖)」를 들 수 있다. 이 지도는 당시 제작된 세계 지도로는 동서양을 막론하고 가장 뛰어난 지도 중의 하나로 인정되고 있다. 지도를 보면 조선의 영토가 서쪽의 아프리카 대륙보다 크게 그려져 있다. 여기에는 중국에 버금가는 문화 국가로서의 자부심이 반영되어 있다

|

|

|

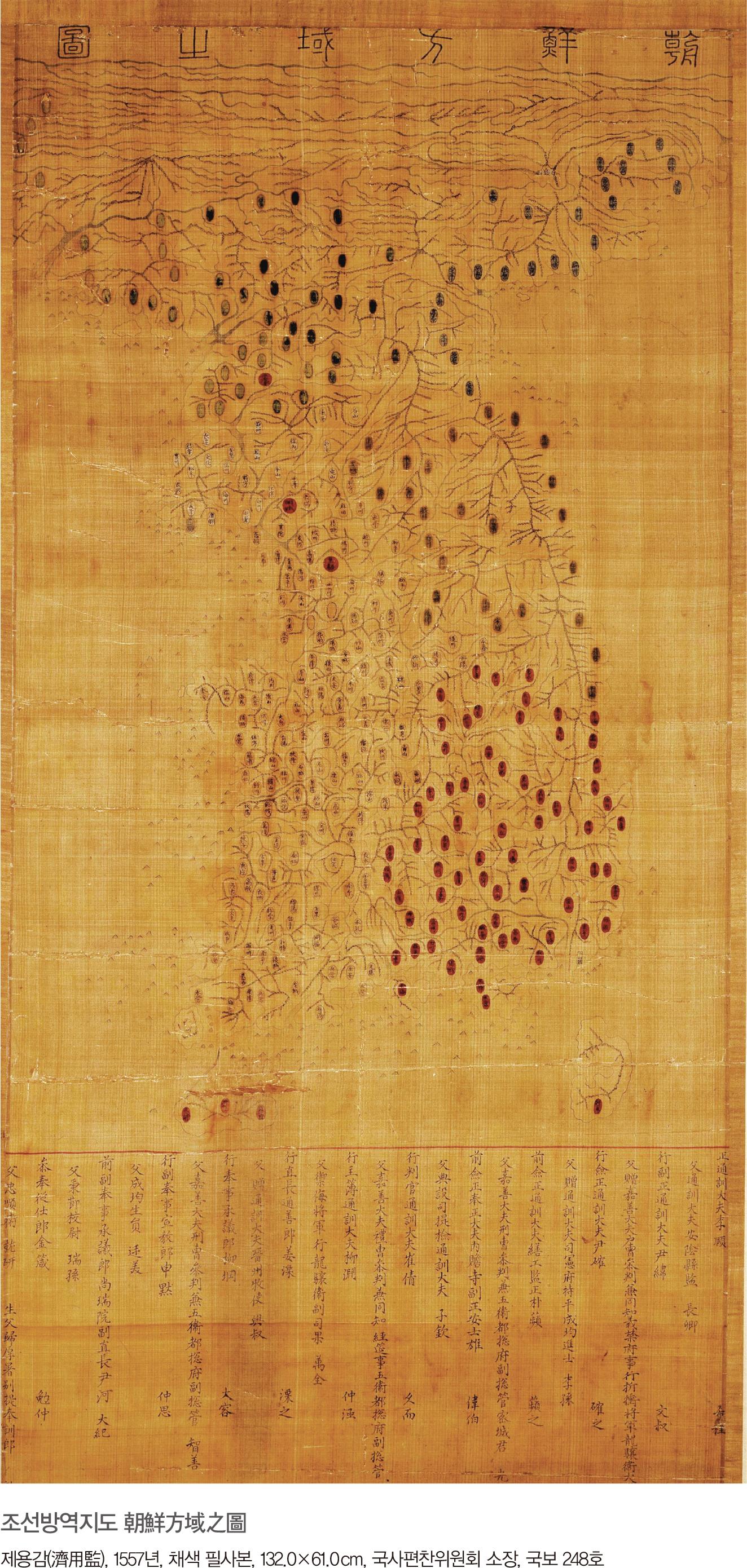

우리나라의 영토가 가장 명확하게 그려진 것은 조선 전도에서 볼 수 있다. 15세기에는 세계 지도의 제작과 함께 국토의 측량을 기초로 한 조선 전도의 제작이 활발하게 진행되었다. 특히 세종 때에는 각 군현 간의 거리 측정이 이루어지고 백두산·마니산·한라산의 위도 측정 등을 통해 보다 과학적인 지도 제작의 기틀이 확보되었다. 정척(鄭陟)은 1451년에 함경도와 평안도에 해당하는 양계(兩界) 지방의 지도를 완성하였고, 1463년(세조 9년)에는 양성지(梁誠之)와 같이 「동국지도(東國地圖)」 를 제작하였다. 현존하는 「조선방역지도(朝鮮方域之圖)」 는 15세기에 제작된 조선 전도를 계승하고 있다. 지도에는 한반도뿐만 아니라 압록강, 두만강 이북의 만주 지방까지 그려져 있다. 양성지와 같은 학자는 우리의 영토가 만주까지 이어지는 ‘만리강산(萬里江山)’ 으로 보았는데, 지도에는 이러한 영토 관념이 반영되어 있다.

조선 전기의 대표적인 전도로 1530년 간행된 『신증동국여지승람』 에 수록된 「팔도총도」 를 들 수 있다. 이 지도는 지지를 보완하는 부도(附圖)의 형식을 띠고 있는데, 수록된 내용이 꼼꼼하지 못하고 간략하다. 지도 제작의 목적은 국가의 영토를 세밀하게 파악하는 것이 아니라 제사를 통한 왕권의 위엄과 유교적 지배 이념을 확립하려는 의도와 밀접한 관련이 있다. 지도에는 사전(祀典)에 기재되어 있는 악(嶽)독(瀆)해(海)와 명산대천(名山大川) 등 만이 그려져 있다. 그러나 동해나 황해에는 울릉도·우산도(지금의 독도), 흑산도와 같은 섬들이 강조되어 그려져 우리의 영토임을 부각시키고 있다

|

|

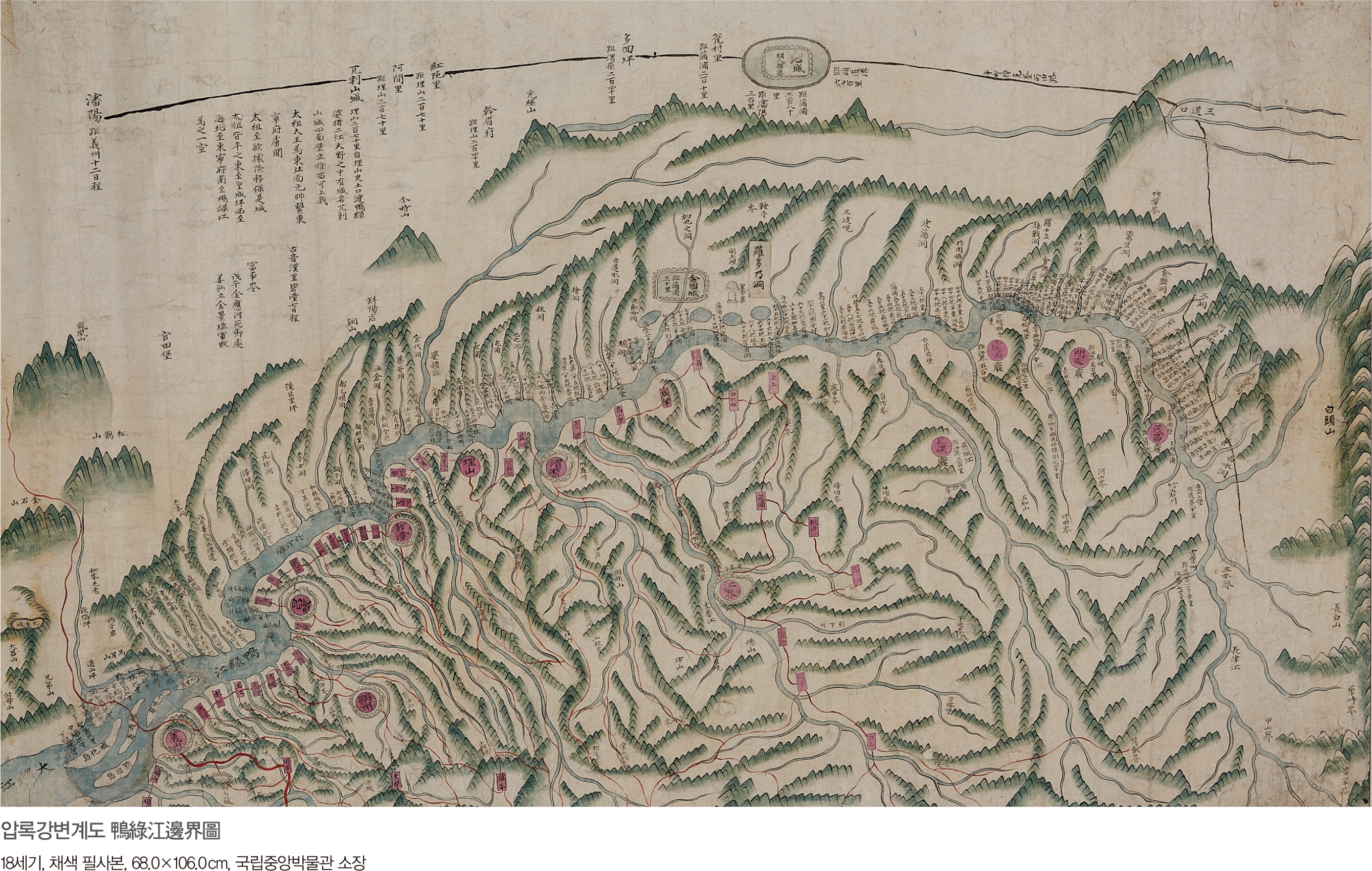

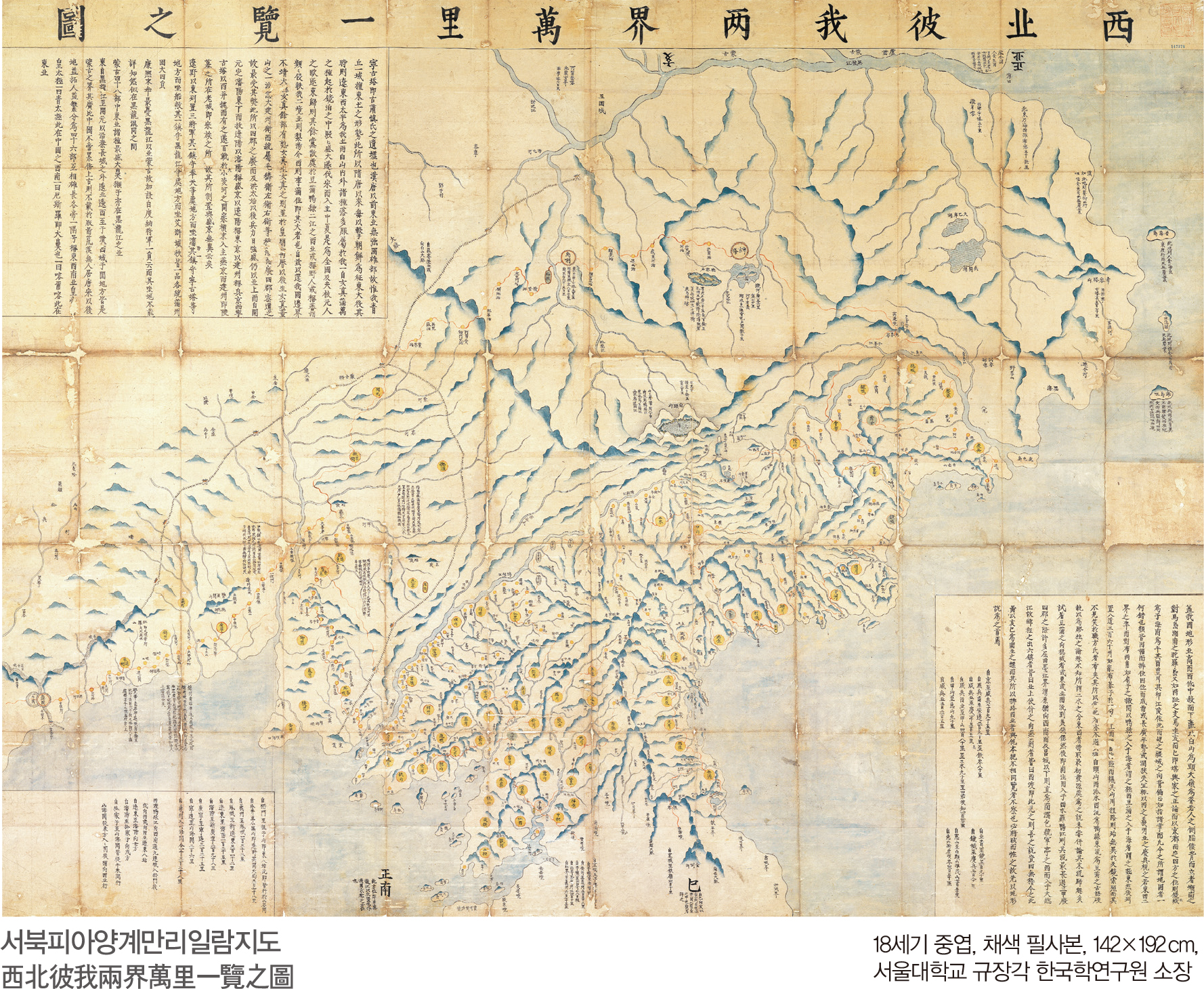

왜란과 호란의 양대 전란을 겪은 후 조선 후기에는 다양한 유형의 지도가 제작되면서 우리의 영토를 개성적으로 표현하였다. 특히 한반도의 북부 지역, 해안의 도서 지역 등 변방에 해당하는 지역에 대한 인식이 심화되면서 지도에도 반영되었다. 「요계관방지도(遼葪關防地圖)」 나 「서북피아양계만리일람지도(西北彼我兩界萬里一覽之圖)」 등과 같은 압록강, 두만강 유역의 접경 지역을 상세하게 그린 군사 지도와 해안의 방어에 필요한 「연안해로도(沿岸海路圖)」 등이 제작되면서 변경 지역이 조선의 영토로 확고하게 인식되었다.

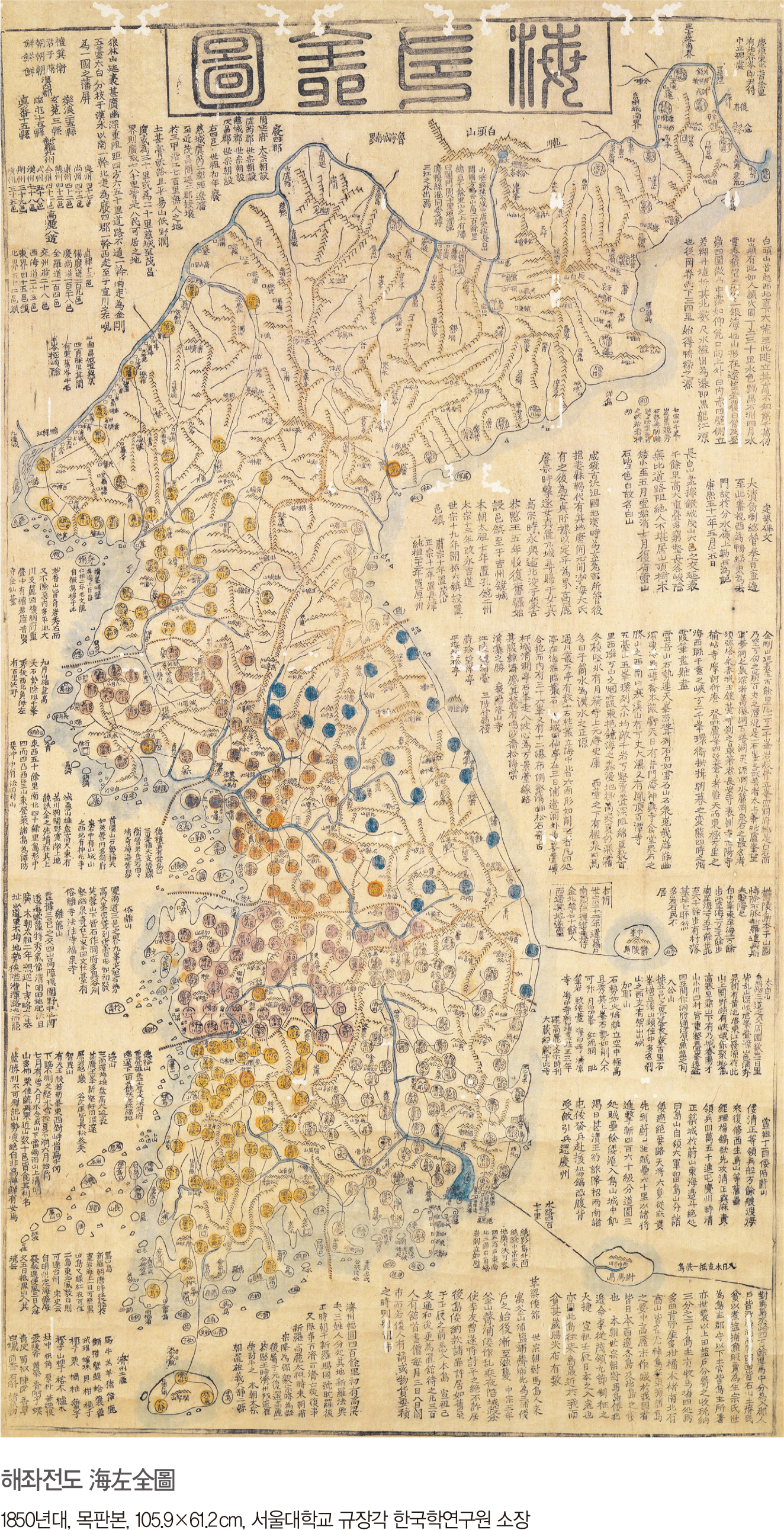

18세기 중엽에는 조선 후기 지도사에서 분수령이 되는 정상기(鄭尙驥)의 「동국대전도」 가 제작되었다. 정상기의 「동국대전도」는 약 42만분의 1의 대축척 지도로 백리척(百里尺)이라는 독창적인 축척이 사용되었다. 조선 전기의 지도와 비교하면 압록강과 두만강의 유로가 현재의 지도와 차이가 없을 정도로 세밀해졌고, 해안선의 굴곡이 매우 정확해졌다. 「동국대전도」에 이르러 조선의 영토가 제 모습을 갖추었다고 할 수 있다. 「동국대전도」는 이후 관청이나 민간에서 널리 필사되어 활용되면서 「해좌전도」 와 같은 목판본 조선 전도의 기본 지도가 되었다.

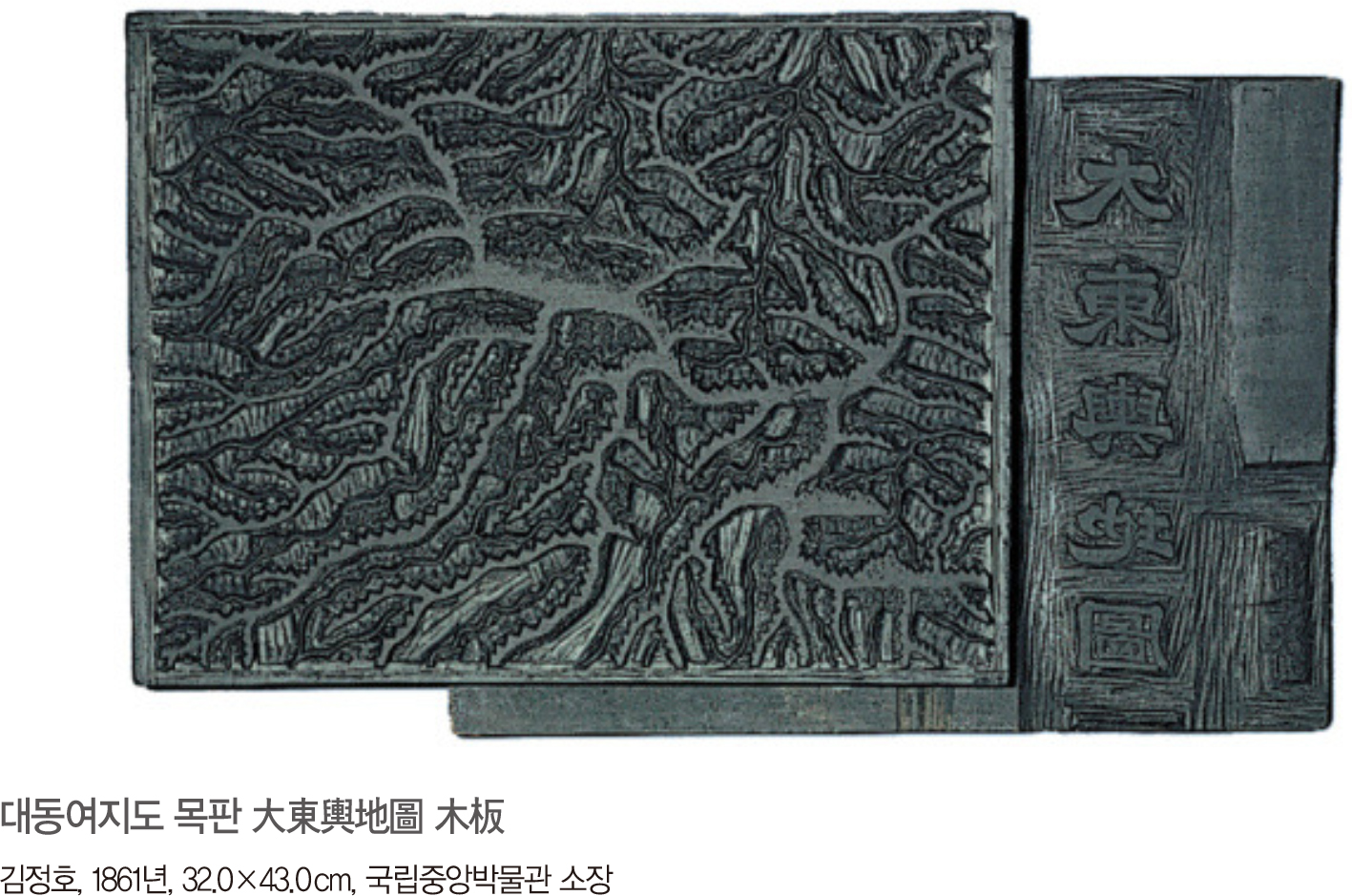

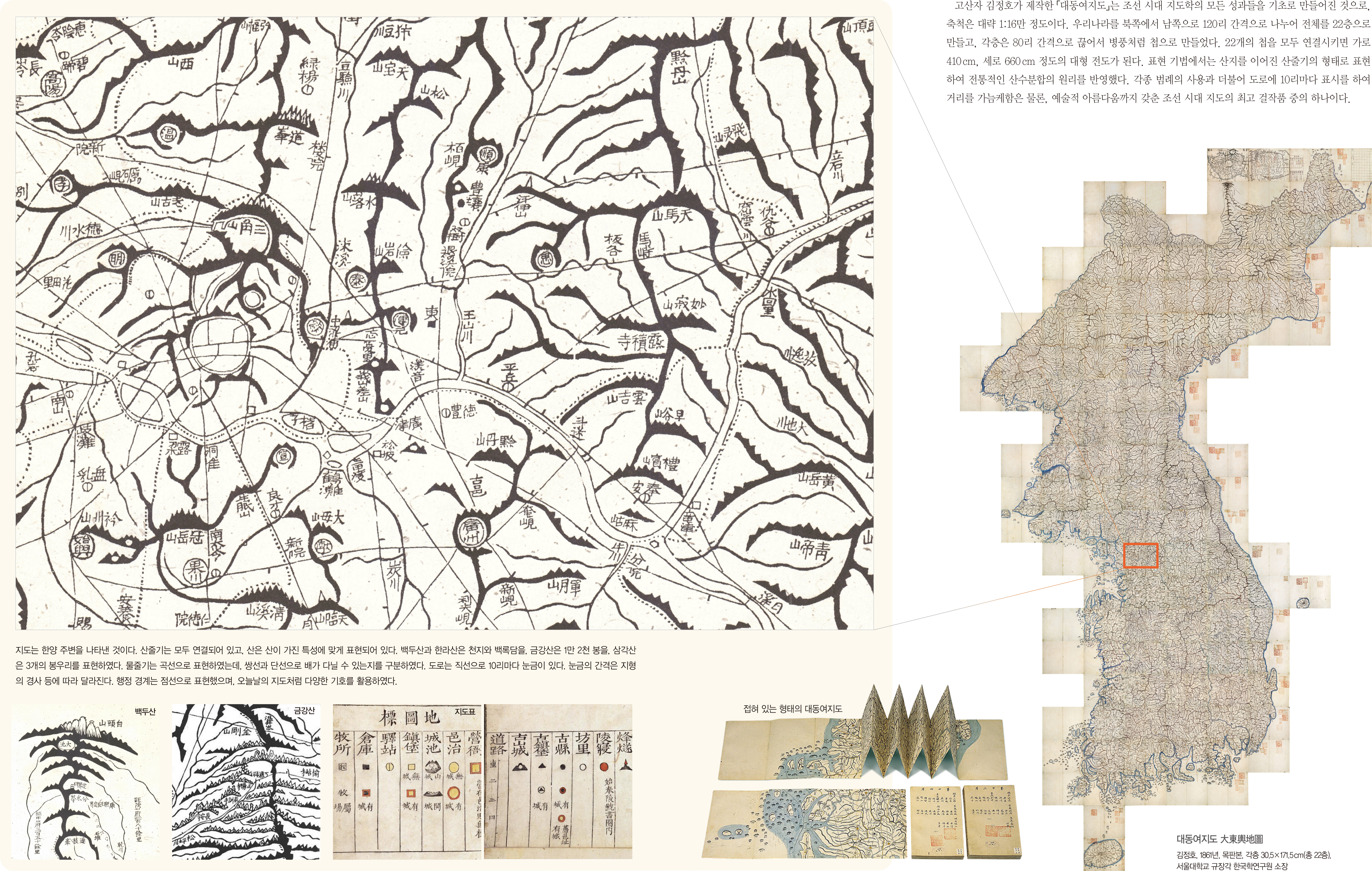

조선 시대의 영토는 고산자 김정호의 「대동여지도(大東輿地圖)」에 이르러 완결된 형태로 묘사되었다. 김정호는 1834년에 당시까지 축적된 전도 제작의 성과를 기초로 『청구도(靑邱圖)』 라는 지도책을 만들었다. 『청구도』는 상·하 2 권으로 되어 있으며, 상권은 홀수 층으로 하고 하권은 짝수 층으로 되어 있어서 상하를 잇대면 두 층을 연결시켜 볼 수 있도록 고안되었다. 이어 1861년에는 불후의 명작 「대동여지도」를 목판본으로 간행하였다.

「대동여지도」는 『청구도』의 내용을 보완한 것이지만 그 형식과 내용은 가히 혁신적이다. 『청구도』 가 책의 형태로 제작된 것에 비해 「대동여지도」는 전국을 22층으로 나누고 각 층을 접어서 만든 22개의 지도첩으로 구성되어 있다. 각 첩은 자유롭게 펼쳐볼 수 있을 뿐만 아니라 필요하면 몇 첩을 연결시켜 볼 수 있게 만들어졌다. 또한 표현 기법에 있어서도 산천을 통일적으로 인식하는 산천분합의 원리가 반영되어 있고, 인문 요소의 표현에서는 각종 기호가 사용되었다. 특히 도로망에는 10리마다 표시를 하여 지역 간의 거리를 쉽게 파악할 수 있도록 배려하였다. 내륙의 산천에서 도서 지방에 이르기까지 조선의 영토가 지닌 개성적 면모를 세밀하게 표현한 지도라 할 수 있다.

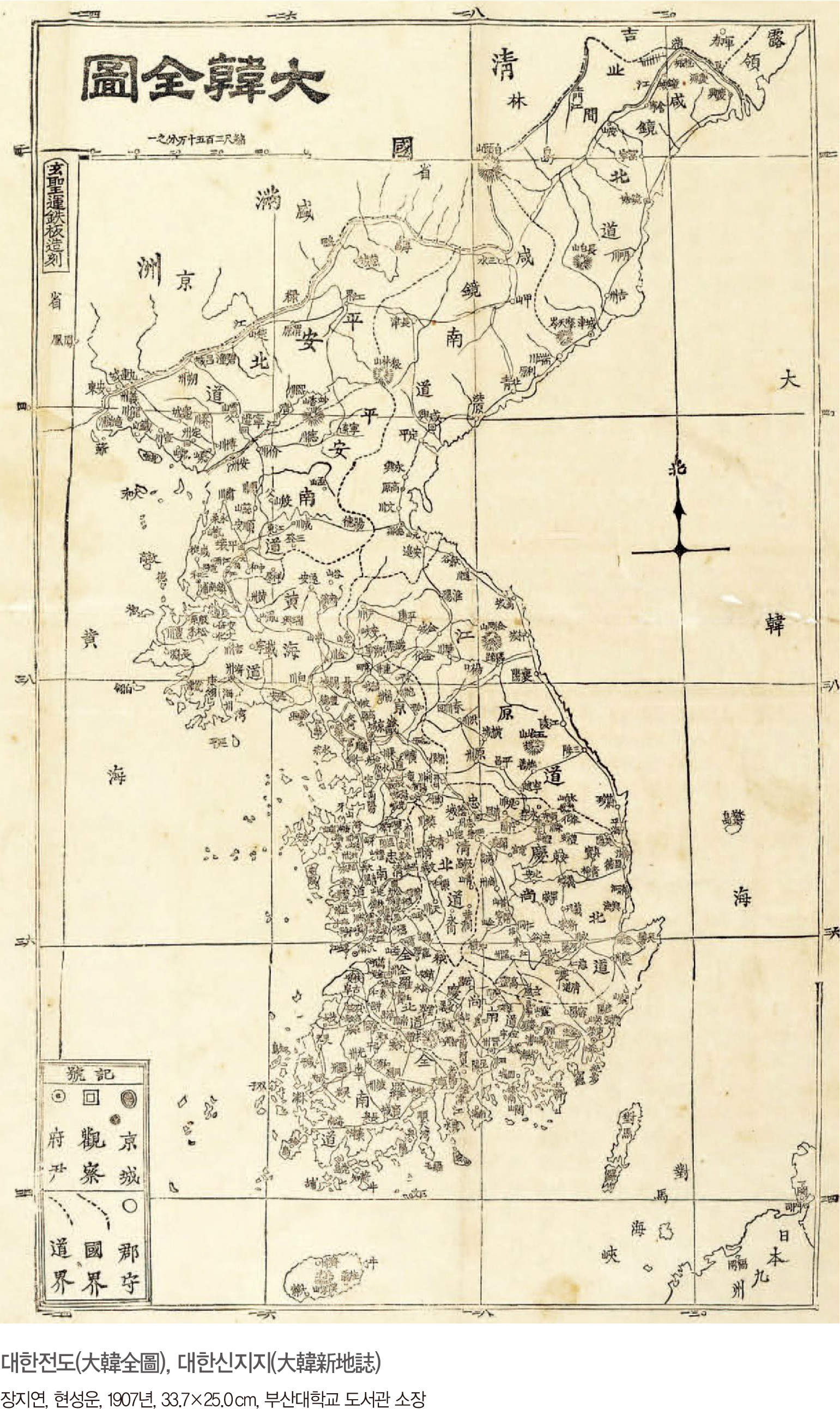

전통적인 지도 제작의 흐름은 1876년 개항과 더불어 새로운 전기를 마련하게 된다. 개항 이후 조선은 일본으로부터 들여온 근대적 측량 기술을 접하고 삼각 측량에 의한 지도 제작을 시도했다. 주로 서울을 중심으로 삼각 측량이 행해졌고 일부 지방에서도 측량에 의한 지적도의 제작이 이루어지기도 했다. 근대적 지도 제작술은 이 시기 제작된 전도에도 반영되었다. 교육용 교과서로 집필된 『대한지지』 나 『대한신지지』 에는 경위선 좌표 체계에 기반한 전도가 수록되어 있다. 특히 장지연의 「대한전도」 에는 당시 우리 민족이 많이 거주하고 있던 북간도가 우리의 영토로 그려져 있다. 우리의 영토를 그리려던 노력은 1910년 일본에 강제로 병합되면서 단절되었다.

|

|

|

「혼일강리역대국도지도」는 1402년(태종 2년)에 대사성 권근(權近), 좌정 승 김사형(金士衡), 우정승 이무(李茂), 검상 이회(李薈)가 만든 세계 지도를 후대에 모사한 지도이다. 중앙에는 중국, 동쪽은 조선과 일본, 서쪽으로는 유럽과 아프리카에 이르는 구대륙 전역을 포괄하고 있다. 아라비아 서쪽의 지역은 원나라 때 유입된 이슬람 지도학의 영향으로 그려질 수 있었다.

조선에서 그려진 서구식 세계 지도로, 서양 선교사 알레니(艾儒略)의 『직방외기(職方外紀)』 에 수록된 「만국전도(萬國全圖)」 를 바탕으로 제작되었다. 마테오 리치의 「곤여만국전도 (坤輿萬國全圖)」 와 같이 지도의 중앙 경선을 태평양 중앙에 둠으로써 중국을 중심으로 하는 동아시아를 중앙 부분에 배치하였다. 이는 전통적인 중화사상을 고려하여 의도적으로 유럽 중심의 구도를 태평양 중심의 구도로 바꾼 것이다.

남방의 대륙은 미지의 땅으로 표현되어 있는데, 오세아니아 대륙을 비롯한 남방이 탐험되기 이전의 시대적 상황을 반영하고 있다. 알레니의 「만국전도」 에는 없는 동해와 황해의 지명이 ‘소동해(小東海)’와 ‘소서해(小西海)’ 등으로 분명하게 표기되어 있다.

|

|

조선 후기 민간의 사대부 계층을 중심으로 널리 유행했던 원형의 천하도이다. 지도는 원 안에 그려져 있는데 제일 안쪽부터 내대륙-내해-외대륙-외해의 구조로 이루어져 있다. 내대륙에는 중국, 조선, 안남, 인도 등의 당시 실재했던 나라들이 그려져 있다. 내해에는 일본국, 유구국 등의 실재하는 나라들과 일목국(一目國), 대인국(大人國), 삼수국(三首國) 등 중국의 고전인 『산해경(山海經)』에 나오는 가상의 나라들이 혼재되어 있다. 외대륙에는 대부분 가상의 나라들로 채워져 있다. 천원지방(天圓地方)의 전통적인 천지관과 중화적 세계관, 신선사상 등이 반영된 독특한 세계 지도이다.

|

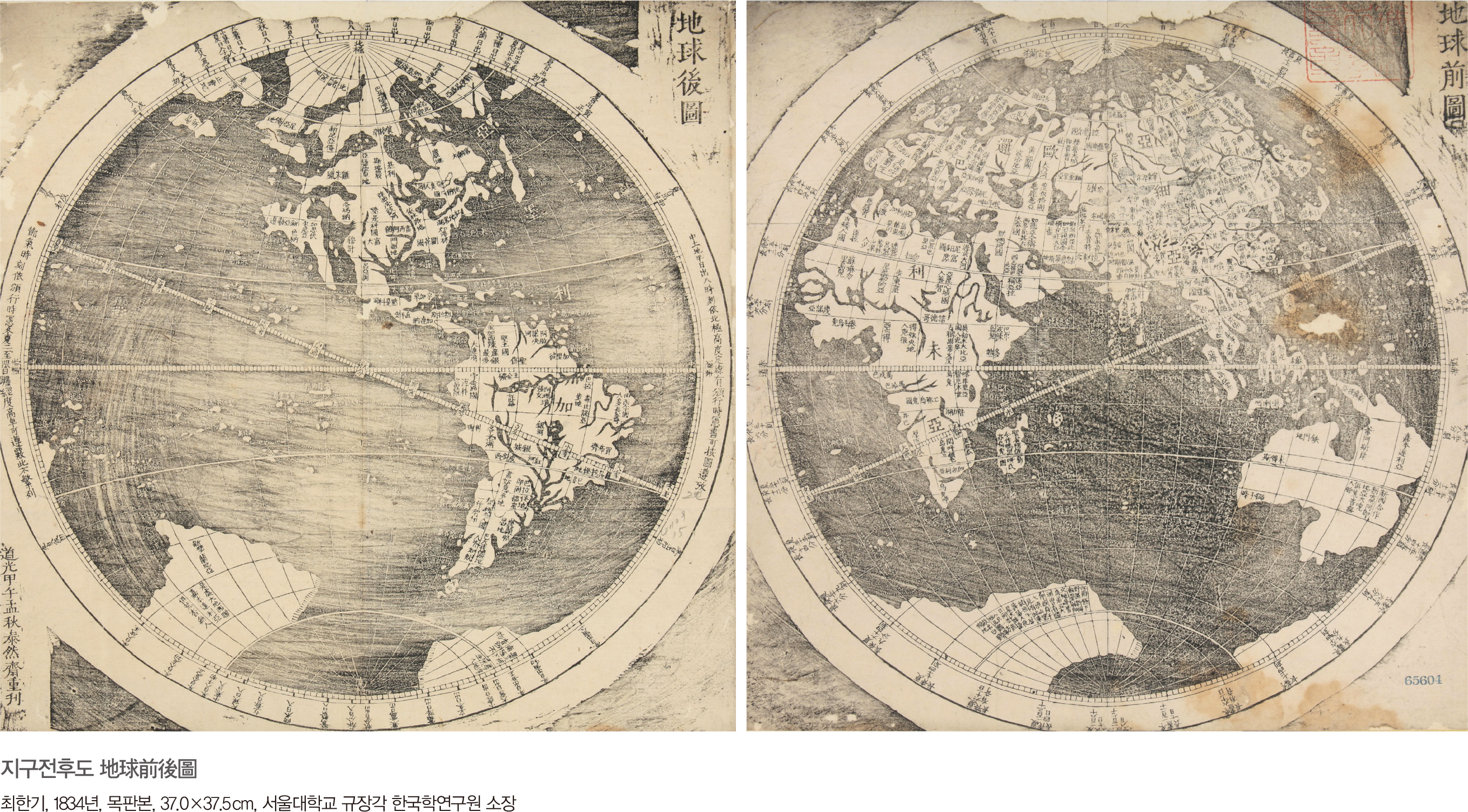

1834년에 최한기가 중국 장정부(莊廷尃)의 「지구도」를 목판으로 중간한 동서반구도이다. 「지구후도(地球後圖)」의 좌측 하단에 간기(刊記)와 제작자가 표시되어 있는데 태연재(泰然齋)는 최한기의 당호(堂號)이다. 이 지도는 양반 구도로 되어 있는 페르비스트의 「곤여전도(坤輿全圖)」 와 다소의 차이가 있는데, 주변으로 가면서 경선 간격이 넓어지는 「곤여전도」 와 달리 등간격의 경선으로 그려져 있다. 현재의 반구도에서는 볼 수 없는 24절기가 표시되어 있고, 적도와 황도, 남북회귀선을 특별히 강조하고 있다. 「곤여전도」 와 달리 오세아니아 대륙이 남극 대륙과 분리되어 이 지역이 탐험된 이후의 지도임을 알 수 있다.

|

|

제작자와 제작 연대가 밝혀진 조선 전기의 전도이다. 이 지도는 왕실에 필요한 의복이나 식품 등을 관장하던 제용감에서 제작한 것이다. 조선 초기 세종 대의 과학적인 지도 제작 사업은 세조 때 완성된 정척과 양성지의 「동국지도(1463년)」에서 결실을 맺었는데, 이 지도는 「동국지도」의 사본으로 추정된다. 전체적인 지도의 구도는 상단에 제목, 중간 부분에 지도, 그리고 하단에는 제작에 참여한 관원의 명단이 수록되어 있다. 한반도의 지형 표현은 중·남부 지방이 실재에 가깝고 북부 지방은 다소 왜곡되어 있다. 압록강과 두만강을 제외하면 하계망이 비교적 정확하고, 산줄기는 풍수적 지리 인식에 기초한 연맥으로 표현되어 있다.

|

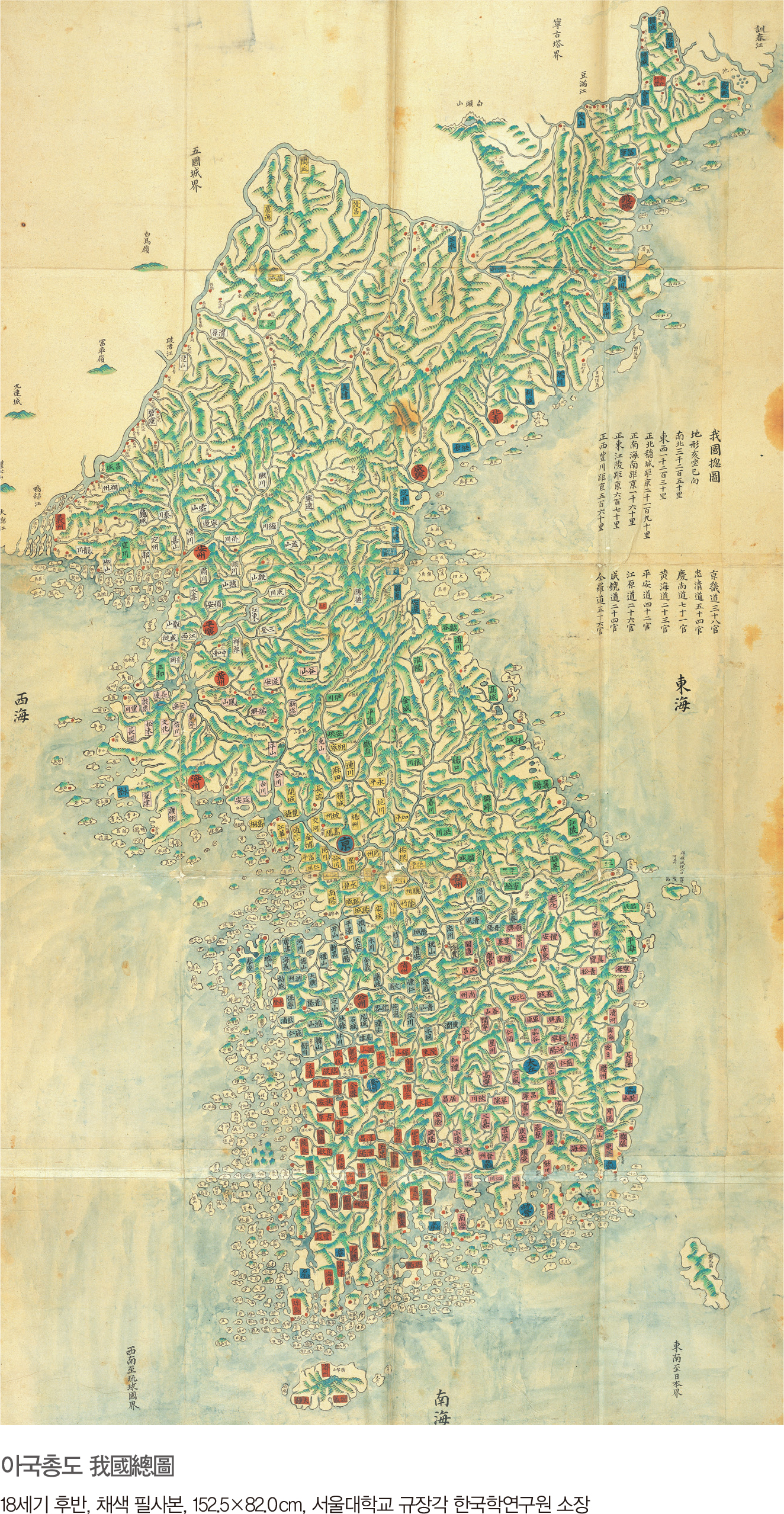

정상기(鄭尙驥)의 「동국대전도」 계열의 지도로 국토의 모습을 아름답게 표현한 대표적인 지도이다. 이 지도에서는 무엇보다 화려한 색채가 돋보이는데, 산줄기를 녹색으로, 하천을 청색, 그리고 오방색(五方色)을 사용하여 도별로 색깔을 다르게 하였다. 팔도의 감영과 병영은 큰 원 안에 지명을 표기하여 다른 군현과 구분하였다. 또한 해안의 섬들이 자세하게 그려져 있는데, 이 시기 도서 지방에 대한 관심이 증대되고 있던 사회적 분위기가 반영되어 있다.

지금의 독도가 울릉도 동쪽 동해(東海)에 우도(于島)라는 명칭으로 표시되어 있고 대마도도 그려져 있다. 지도의 여백에는 국토의 좌향(坐向), 동서와 남북의 길이, 사방(四方)의 끝에서 한양까지의 거리, 그리고 각도의 군현 수가 기재되어 있다.

|

|

|

|

조선의 서북 지방과 중국의 만주 일대를 그린 대표적인 관방 지도(關防地圖)이다. 지도 제목의 ‘피아(彼我)’는 중국 청나라와 조선을 의미한다. 청나라의 침입에 대한 방비를 목적으로 제작된 일종의 군사 지도이다. 지도는 백두산(白頭山)을 중심으로 만주의 흑룡강으로부터 서쪽 산해관(山海關)에 이르는 지역을 포괄하고 있는데, 길게 세워진 성책(城柵)과 도로를 따라 설치된 역참(驛站), 군사 기지의 성격을 지닌 진보(鎭堡) 등을 자세히 표시하였다. 무엇보다 방위의 배치가 독특한데, 남북 방향으로 배치하지 않고 국토의 좌향(坐向)인 해좌사향(亥坐巳向, 북서북-남동남)을 상하의 축으로 삼았다. 만주에는 청나라의 발상지인 오라(烏喇)와 영고탑(寧古塔)이 홍색으로 강조되어 있다.

|

도봉산과 북한산을 배경으로 하면서 백악산(白岳山)·인왕산(仁王山)·목멱산(木覓山, 남산)· 타락산(駝駱山, 낙산)의 내사산(內四山)을 중심으로 한양의 빼어난 자연환경을 산수화처럼 그린 서울 지도이다. 도성 안 시가지의 인문 현상은 평면적으로 처리하여 풍부한 지명을 기록하고 주위의 산세와 대비되도록 하였다. 여백에는 행정구역, 도성의 크기와 도로를 기록하였는데, 창덕궁의 정문인 돈화문(敦化門)을 기점으로 삼았다. 이 당시에는 창덕궁이 실질적인 정궁(正宮)의 역할을 하였기 때문이다. 남쪽을 바라보며 정사(政事)를 보는 왕의 시각에 맞추어 그려 지도의 상단이 남쪽으로 되어 있다.

|

|

|

평양을 대동강 위에 떠 있는 배의 모습처럼 그린 회화식 지도이다. 기성(箕城)은 기자(箕子)가 평양에서 정전(井田)을 경영하였다는 고사에서 유래된 평양의 별호이다. 진산(鎭山)인 용악산을 배경으로 성 안의 관아·도로·지명·인가 등을 자세하게 그렸으며, 향동(香洞)의 냉면가(冷麵家)의 모습도 보인다. 석성(石城)이었던 내성(內城)과 북성(北城)의 흰 성곽, 대동강에 모여든 여러 종류의 배들, 10리에 달했다고 하는 장림(長林), 을밀대의 송림(松林), 토성(土城)이었던 중성(中城) 밖의 정전(井田) 등을 유려한 필치로 묘사한 지도이다. 지금은 찾아볼 수 없는 100년 전 평양의 옛 모습을 생생하게 보여 주고 있다.

|

|

철옹성으로 불리는 영변 읍성의 모습을 정교한 필치로 그린 지도이다. 철옹성은 관서 지방의 최종 방어선 역할을 담당했던 산성이다. 험준한 산지가 사방을 둘러싸고 있어서 산성으로서는 천혜의 조건을 갖추고 있었다. 병자호란 때 청나라 군대의 끈질긴 공격에도 함락되지 않았던 성이다. 본성(本城)과 산지에 축성된 북성(北城)·신성(新城)·서성(西城)으로 구성되어 있는데, 남문은 안주·평양으로 통하는 중요한 관문이었다. 서성은 약산성(藥山城)이라고도 불리며, 약산(藥山) 동대(東臺)는 관서 지방의 명승지로 꼽히는 곳으로, 김소월의 시 「진달래꽃」에 나오는 ‘약산 진달래’로도 널리 알려진 곳이다

|

|

|

|

한반도 동쪽의 바다 이름인 동해와 우리의 소중한 영토인 독도는 고지도에서도 확인해 볼 수 있다. 동해라는 명칭은 고구려의 ‘광개토대왕릉비’를 비롯하여 『신증동국여지승람』 과 같은 다양한 문헌 자료에서 볼 수 있지만, 일부 고지도에도 수록되어 있다. 고지도에 표기된 동해 지명은 서울대학교 규장각 한국학연구원 소장의 「아국총도」에서 분명하게 볼 수 있다.

18세기 후반에 제작된 「아국총도」는 정상기의 「동국대전도」 계열의 소형 전도로서 아름다운 채색이 돋보이는 지도이다. 지도에는 ‘동해’ 가 ‘서해’, ‘남해’ 와 더불어 바다에 표기되어 있다. 또한 보물 제1592호로 지정된 「여지도(輿地圖)」는 조선 후기에 제작된 채색 필사본 지도첩으로 총 3권으로 구성되어 있다. 특히 제1책에는 세계 지도, 중국 지도, 북경과 한양 도성도, 전도를 포함한 6장의 지도가 포함되어 있는데, 이 중 「조선일본유구국도(朝鮮日本琉球國圖)」 에는 조선, 일본, 유구국(현 일본 오키나와현)이 등장하는데 동해라는 명칭과 함께 울릉도가 분명하게 제시되어 있다.

‘동해’ 라는 바다의 이름은 서구식 세계 지도에서도 볼 수 있다. 서울대학교 규장각 한국학연구원 소장의 「천하도지도」는 알레니의 「만국전도」를 바탕으로 조선에서 제작한 지도이다. 이 지도의 동해에는 ‘소동해(小東海)’, 황해에는 ‘소서해(小西海)’ 라는 바다 이름이 표기되어 있다. 이러한 바다 명칭은 원래의 「만국전도」 에는 없는 것으로 조선에서 새롭게 기입해 넣은 것이다.

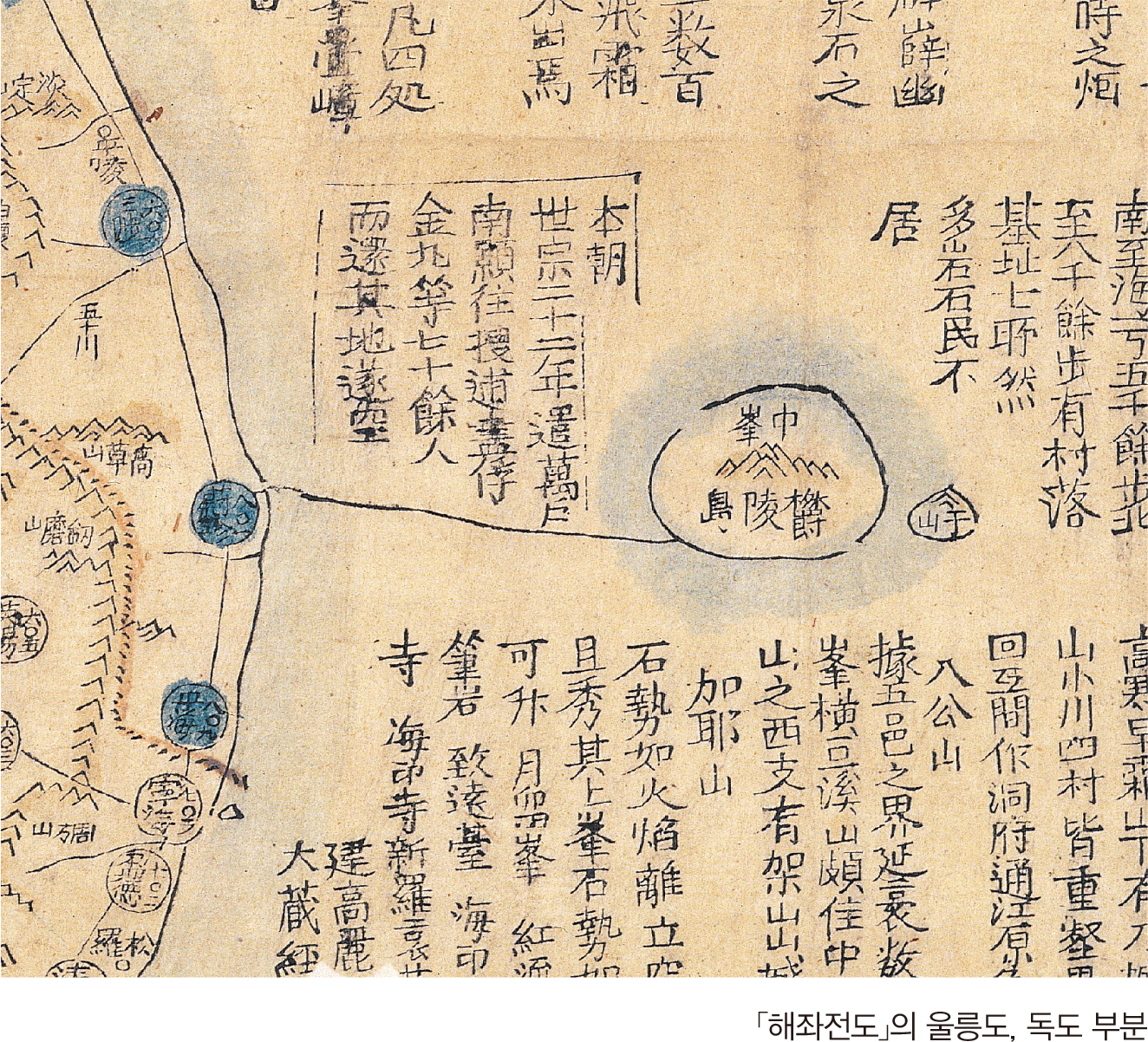

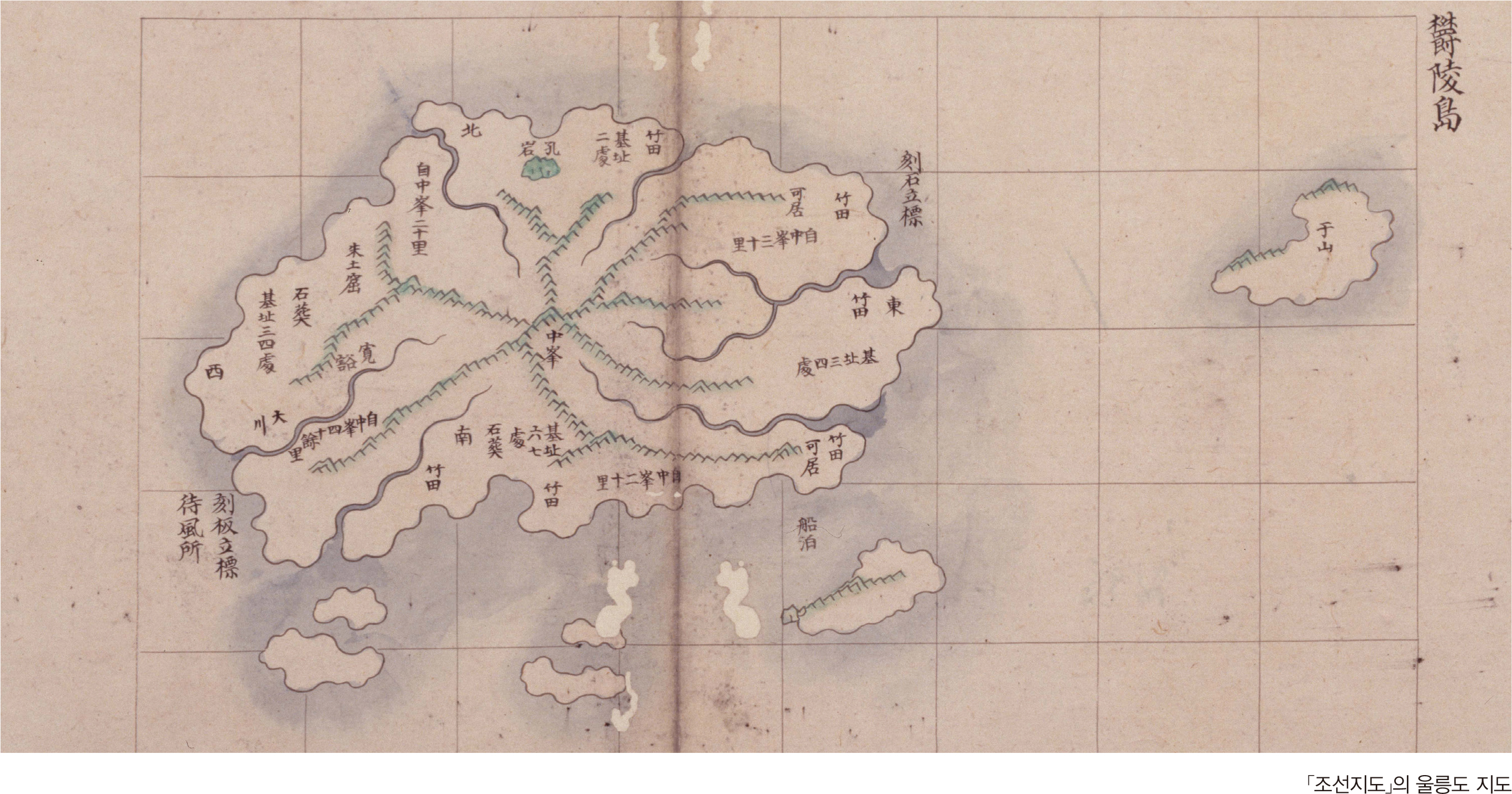

동해와 더불어 독도도 다양한 고지도에 표현되어 있다. 조선 시대에는 독도를 ‘우산도(于山島)’ 라 칭했는데, 조선 전도를 비롯하여 조선 후기의 군현 지도책에 수록된 울릉도 지도에서 확인해 볼 수 있다. 조선 전기의 지도에는 독도인 우산도가 울릉도의 서쪽에 그려지지만 조선 후기에는 울릉도의 동쪽으로 방위가 수정되어 그려졌다. 이는 안용복 사건을 거치면서 독도에 대한 새로운 정보가 지도에 반영된 결과이다. 정상기의 「동국대전도」 에는 독도의 위치가 실제에 가깝게 수정되어 표현되었다. 이러한 경향은 정상기의 「동국대전도」 계열에 속하는 「해좌전도」 에도 계속 이어진다.

|

「해좌전도」는 19세기 중반에 제작된 것으로 추정되는데 ‘해좌(海左)’는 중국에서 본다면 바다 동쪽에 있는 곳으로 조선을 가리킨다. 지도의 윤곽과 내용은 정상기의 「동국대전도」 와 유사하며 산계와 수계, 자세한 교통로 등이 동일한 수법으로 그려져 있다. 울릉도와 독도를 보면 울릉도에는 중봉(中峯)이 산의 형태로 그려져 있다. 그 옆에 부속 도서의 형태로 우산도를 작게 그렸는데 산봉우리의 모습도 그려 넣었다. 아울러 울진에서 이어지는 해로의 모습도 보인다. 그 옆의 여백에 울릉도의 연혁과 지리에 관한 간단한 글이 기재되어 있는데, 『신증동국여지승람』과 같은 지리지에 수록된 내용이다.

독도가 그려진 군현 지도책으로는 18세기의 『조선지도』를 대표적으로 들 수 있다. 『조선지도』는 정상기의 「동국대전도」 와 같은 전도, 전국 각지의 군현 지도가 활발하게 제작되면서 국가적 차원에서 새롭게 만든 지도이다. 4.1~4.2 cm 정도의 방격을 기초로 그려져 있는데 거리와 방향이 회화식 군현 지도에 비해 훨씬 정확하다. 여기의 울릉도 지도는 전체의 구도나 내용으로 볼 때, 이전 시기 울릉도 수토의 결과로 제작된 울릉도 지도를 기초로 그려진 것으로 보인다. 울릉도의 동쪽으로 우산도가 그려져 있는데 이전 시기 회화적 기법을 가미한 울릉도 지도에 비해 울릉도 본섬에서 더 떨어져 있다. 방격 1 칸을 20리로 본다면 거리가 대략 40리 정도 된다. 아울러 우산도를 울릉도와는 다른 별도의 해역으로 표현하고 있는 것으로 보아 이는 독도를 그린 것이 분명하다.

|

동해 지명이나 독도는 서양의 고지도에도 표현되어 있다. 서양 지도에서 조선이 표현되기 시작한 것은 16세기 이후로 볼 수 있다. 처음에는 섬의 형태로 표현되던 것이 차츰 반도의 형태로 제 모습을 갖춰 나가게 된다. 이들 지도에 동해 명칭이 등장하는데, 한국해 또는 동해 명칭으로 표기되는 경향이 강하다. 이의 대표적인 사례가 영국의 세닉스(Senex)가 1720년에 제작한 「아시아 지도」 이다. 이 지도는 1705년 제작된 프랑스 드릴(Delisle)의 지도를 영역(英譯)한 것이다. 우리나라의 모습은 실제보다 크게 그려져 있는데, 남북보다는 동서로 퍼져 있는 모습이다. 국호는 ‘K(ingdom) of Corea’ 로 표기되어 있다. 동해는 ‘The Eastern(동해) or Corea Sea(한국해)’로 표기되어 있다.

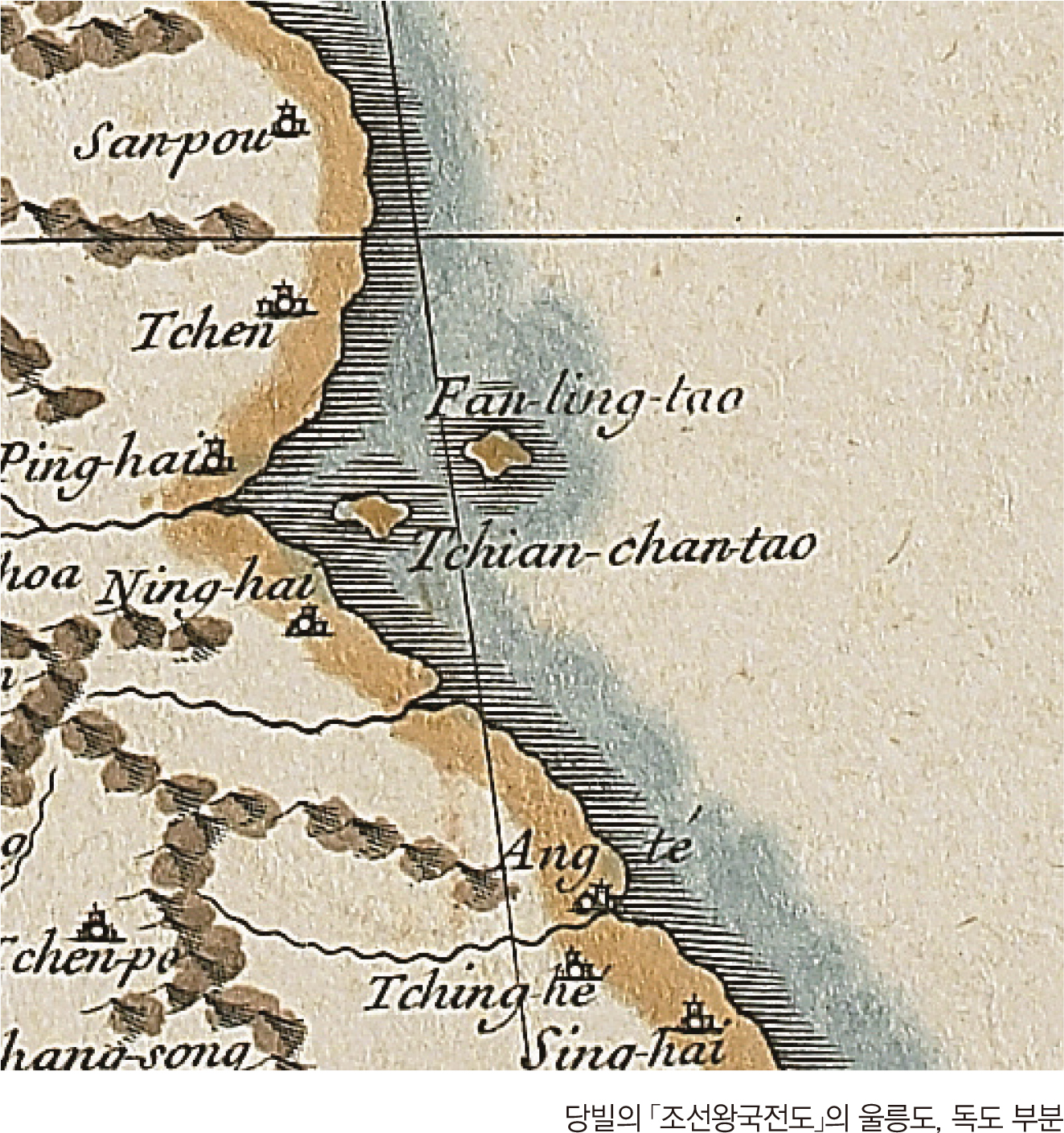

17세기 초반까지 제작된 서양 지도에는 조선이 소략하게 표현되기 때문에 한반도의 동쪽에 있는 울릉도나 독도가 표현되기가 어려웠다. 이후 1735년 당빌(D’Anville)의 「조선왕국전도」에서 조선이 처음으로 상세하게 표현되었고, 울릉도와 우산도도 동해 안에 표기되었다. 당빌의 「중국지도첩」에 수록된 「조선왕국전도」 에는 서쪽에 우산도(독도)에 해당하는 ‘Tchian-chantao’,

동쪽에는 울릉도에 해당하는 ‘Fan-ling-tao’라는 두 개의 섬이 그려져 있다. 당빌의 지도는 이후 많은 지도에 영향을 미쳐 프랑스뿐만 아니라 영국, 독일의 지도에서도 울릉도와 우산도의 표현을 볼 수 있다. |

|

|

|

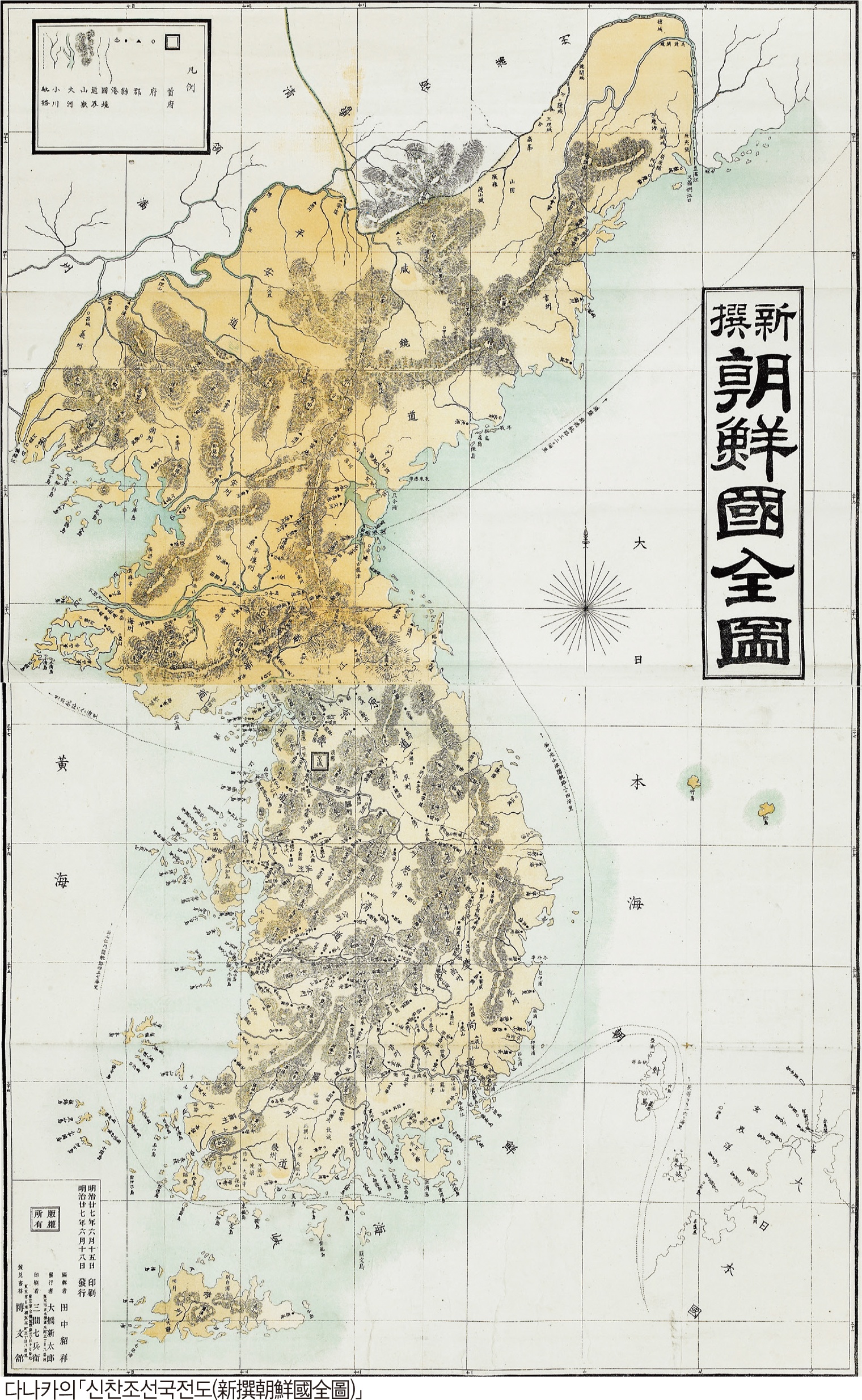

독도를 대한민국의 영토로 표현한 것은 일본에서 제작된 지도 에서도 확인된다. 1894년 다나카 아키요시(田中紹祥)가 제작한 「신찬조선국전도(新撰朝鮮國全圖)」 에는 울릉도와 독도가 죽도(竹島)와 송도(松島)로 표기되어 있고, 한반도와 동일한 색으로 칠해져 있다. 이는 일본에서 독도를 한국의 영토로 인정하고 있었다는 명백한 증거가 된다.

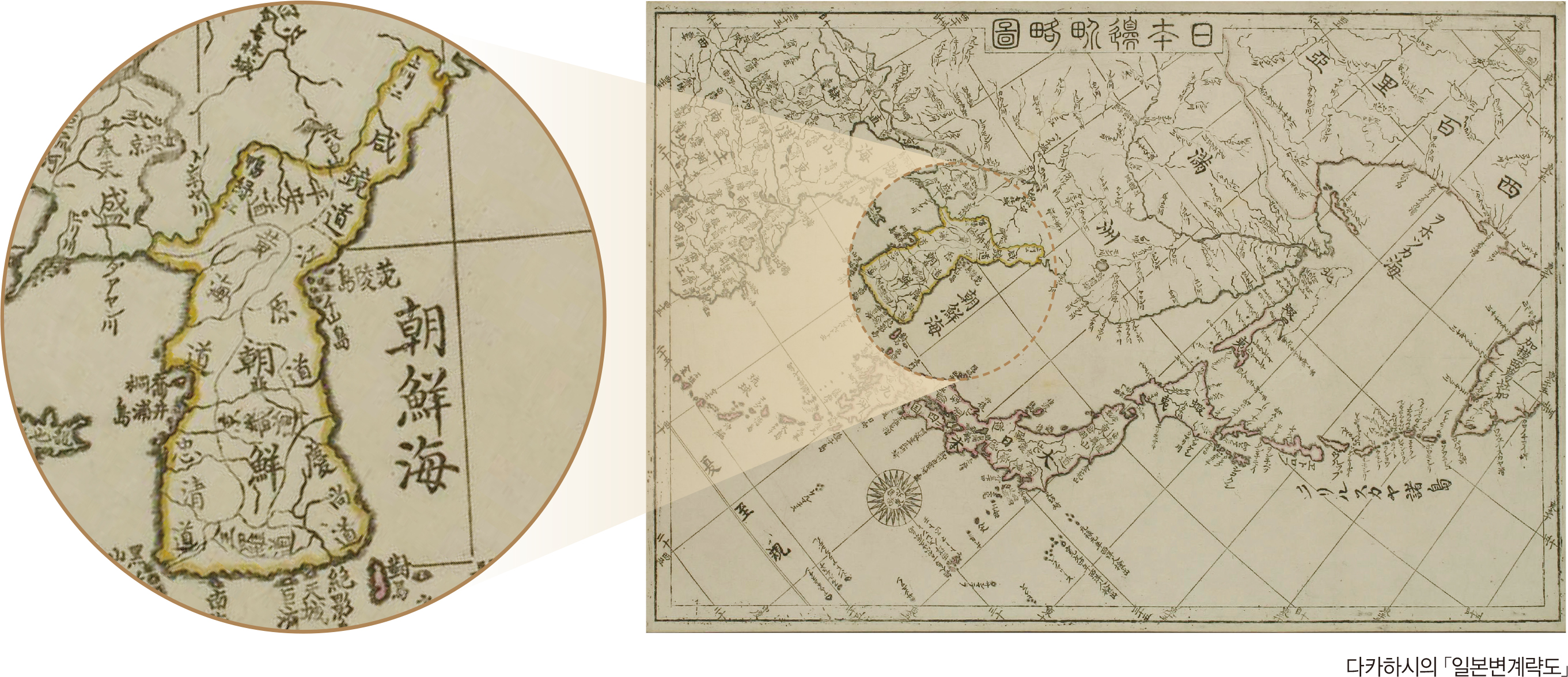

울릉도, 독도와 더불어 동해 명칭도 일본의 지도에서 볼 수 있다. 이의 대표적인 지도는 다카하시 가게야스가 1809년에 제작한 「일본변계략도(日本邊界略圖)」 이다. 이 지도는 일본 열도를 아시아 지역의 중심에 위치시킨 최초의 관찬 지도이다. 경위선망이 그려져 있고, 일본인인 이노 다다타카의 측량 성과를 반영하고 있다. 대한민국 부분은 중국 「황여전람도」의 조선도 윤곽과 흡사하여 이 계통의 지도를 기초로 제작한 것으로 보인다. 동해를 조선해로 표기하고 있고 울릉도와 우산도를 ‘울릉도(菀陵島)’, ‘천산도(千山島)’로 표기하여 독도를 조선의 영토로 인식하고 있음을 보여 준다

|

|

|

.png)