대한민국 국가지도집 2024

|

국토의 위상과 변화

|

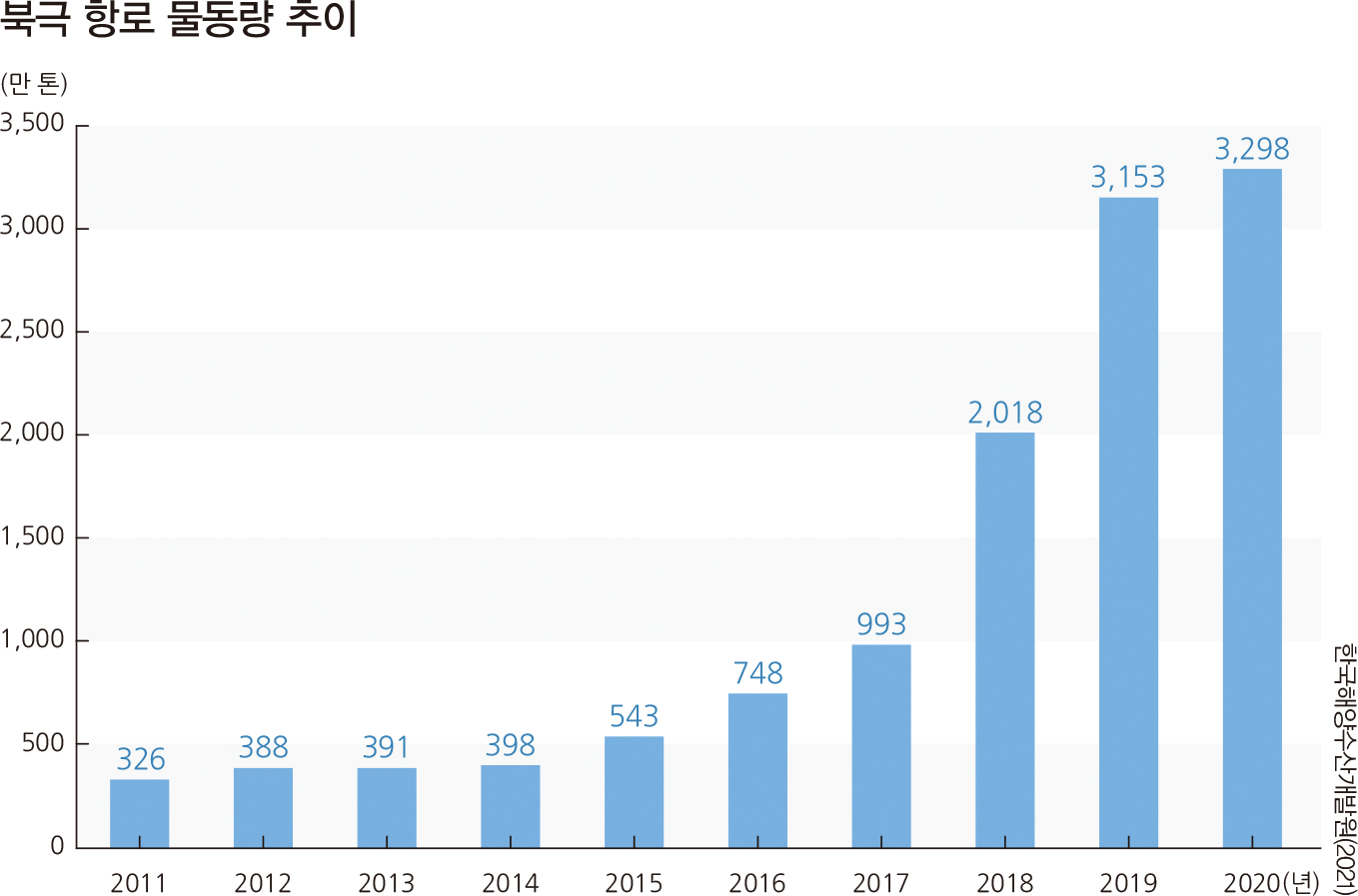

북극 항로는 유럽에서 출발하여 러시아 북쪽 해안을 경유해 태평양과 아시아까지 이르는 항로인 ‘북동 항로’를 의미한다. 유럽 최대의 무역항인 로테르담 항구부터 부산까지 북극 항로를 이용한 총 길이는 15,000 km로 오늘날 유럽과 대한민국을 잇는 최단 항로이다. 지구 온난화의 영향으로 북극 지역 해빙 감소가 가속화됨에 따라 향후 북극 항로 항해 가능 기간은 확대될 것이며 이에 따라 북극 항로의 경제성이 증가할 것이라 전망하고 있다. 북극 항로의 물동량은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 부산항에서 로테르담항까지 수에즈 운하를 경유할 경우 약 22,000 km를 40일간 운항해야 하지만, 북극 항로를 거칠 경우 15,000 km를 약 30일 이내 항해할 수 있다. 기존 항로에 비해 거리와 운항 일수를 약 30% 단축할 수 있으며, 우리나라에서 유럽까지의 물류비와 연료비도 절감할 수 있다. 이에 한국 기업들도 북극 항로를 이용하기 위한 준비를 착수하였고, 부산항은 북극 항로의 동북아 물류 허브로 도약하기 위해 여러 연구와 협력을 진행 중이다.

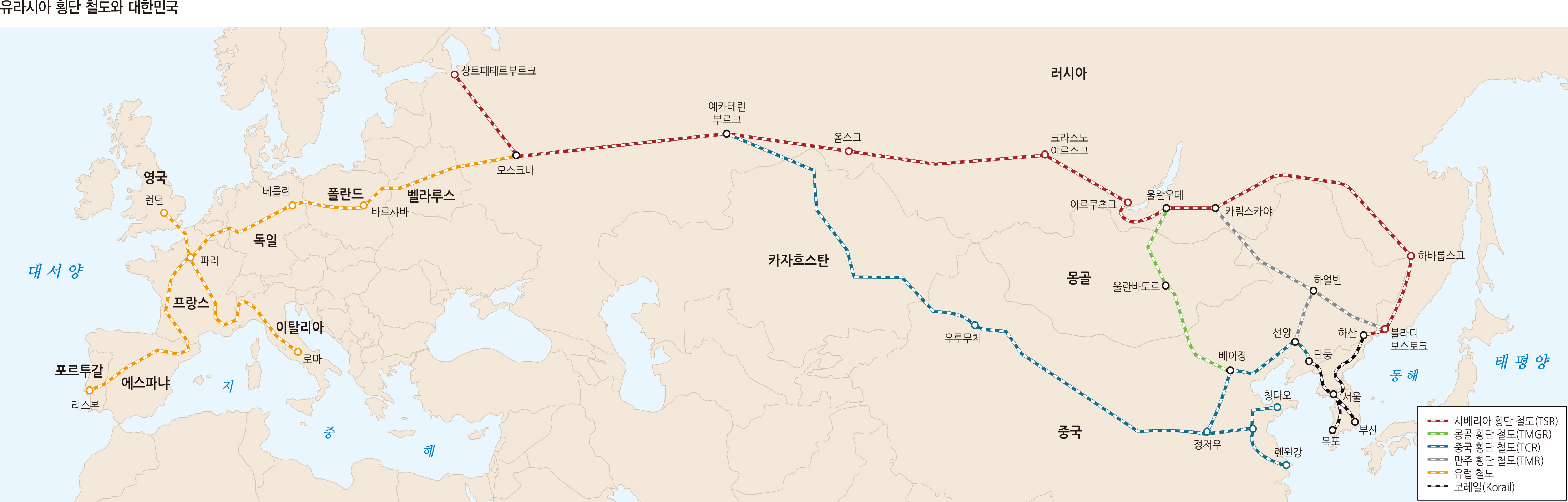

철도의 경우 아시아 대륙 횡단 철도(TAR, Trans-Asian Railway)가 시베리아 횡단 철도(TSR, Trans-Siberian Railway), 중국 횡단 철도(TCR, Trans-China Railway), 만주 횡단 철도(TMR, Trans-Manchurian Railway), 몽골 횡단 철도(TMGR, Trans-Mongolian Railway), 한반도 종단 철도(TKR, Trans-Korean Railway) 등의 노선들로 연결되면, 한반도는 유라시아의 물류·교통망의 전진 기지이자 관문의 임무를 수행하게 될 것이다. 2014년 한국철도공사는 러시아, 중국, 북한 등 27개 국가의 철도 협력 기구인 ‘국제철도협력기구(Organization for Cooperation between Railways)’에 제휴 회원으로 가입함으로써 대륙 횡단 철도 구상에 중요한 진전을 이루었다.

철도 교통의 발전과 함께 ‘유엔 아시아·태평양경제사회위원회(ESCAP)’의 주도로 추진 중인 ‘아시안 하이웨이(Asian Highway) 프로젝트’를 통해, 도로망 연결을 위한 아시아 국가 간의 교류와 협력이 강화되고 있다. 2005년 시작된 아시안 하이웨이 프로젝트는 8개의 주요 간선 도로를 포함한 총 55개의 노선이 아시아 32개국을 그물망처럼 연결하는 총 연장 14만 km에 이르는 거대한 사업이다. 아시안 하이웨이는 국제 간선에는 AH1∼AH9, 동남아시아에는 AH11∼AH26, 동아시아는 AH30∼AH35, 남아시아는 AH41∼AH51, 북아시아, 중앙아시아 및 서아시아는 AH60~AH87의 번호가 배당되어 있다. 우리나라의 경우, 일본-부산-서울-평양-신의주-

중국-베트남-타이-인도-파키스탄-이란-튀르키예 등으로 이어지는 아시 안 하이웨이 1호선(AH1)과 부산-강릉-원산-러시아(하산)-중국 카자흐스탄-러시아-조지아 등으로 이어지는 아시안 하이웨이 6호선(AH6) 등 2개 노선이 통과할 예정이다.

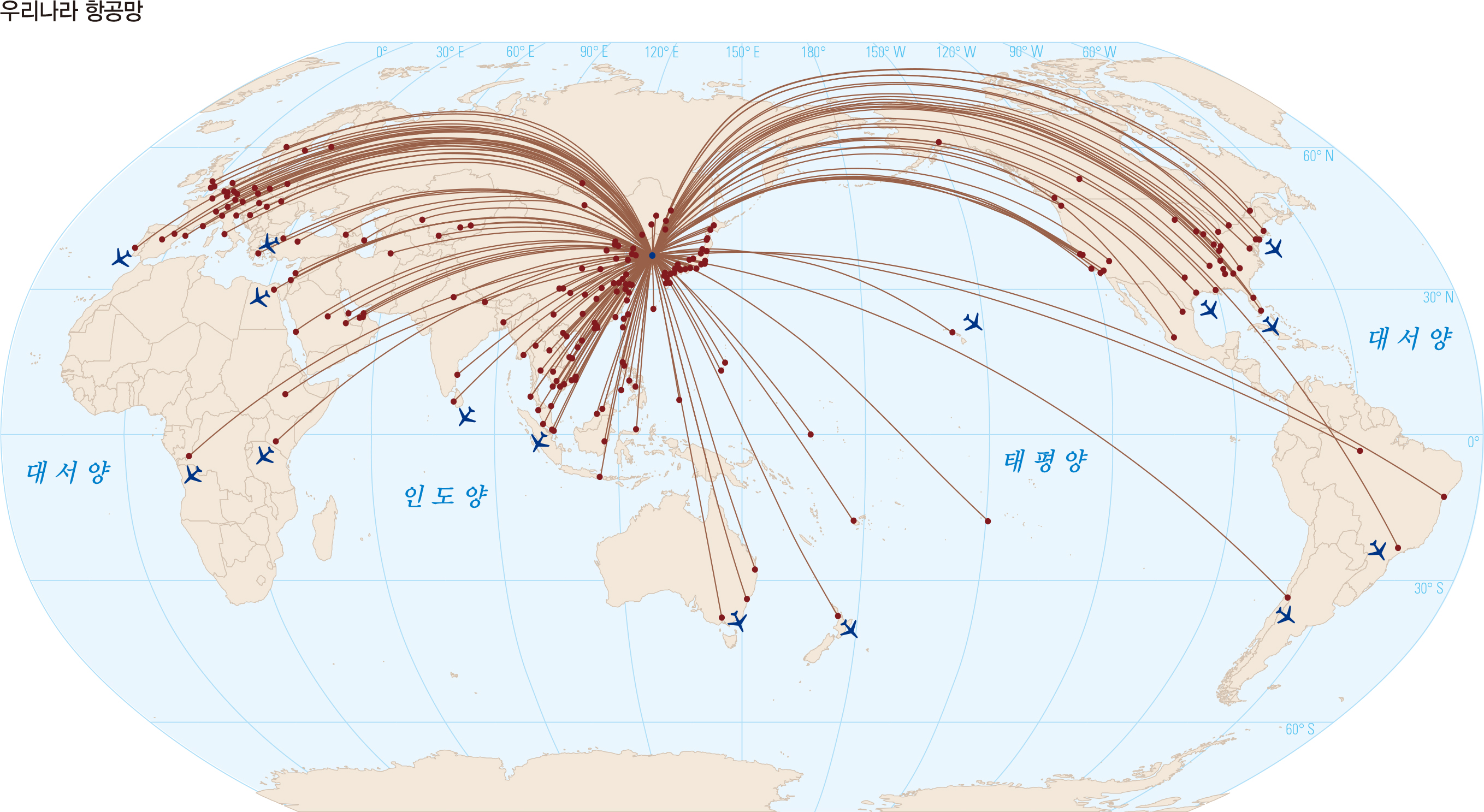

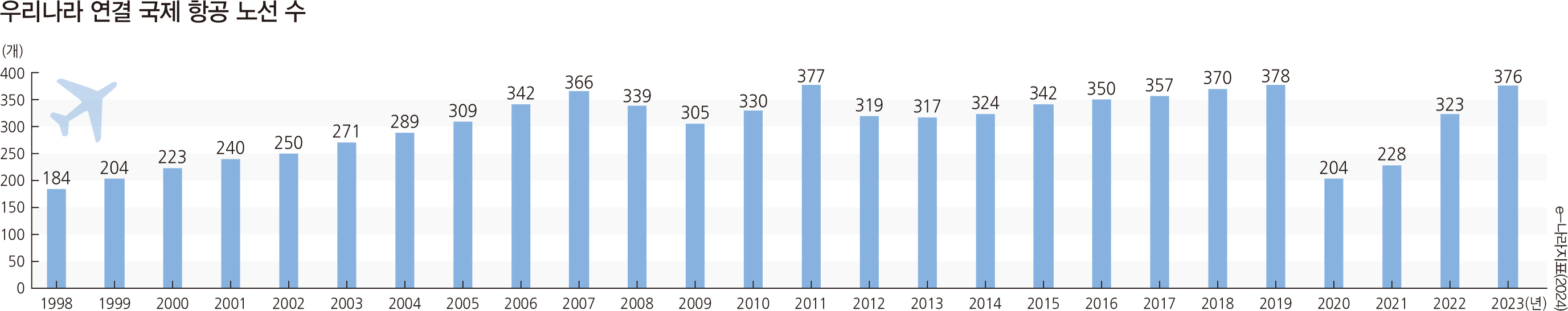

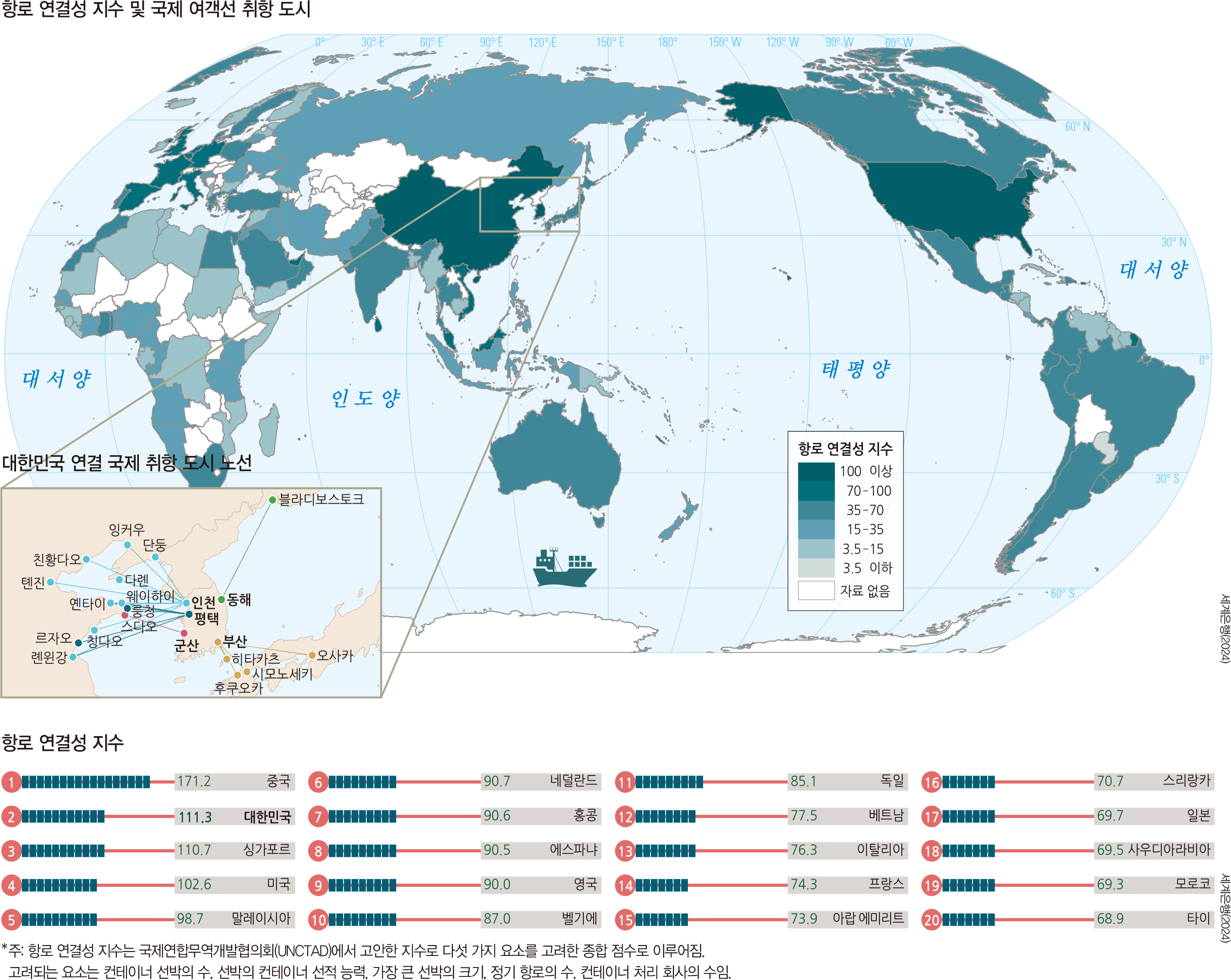

열린 국토의 잠재력은 우리나라가 항공과 해운 강국으로 발돋움하는 데에도 크게 기여하였다. 2024년(3월) 기준으로 인천 국제공항은 91개 항공사를 통해 전 세계 168개 도시와 직항으로 연결된 동아시아를 대표하는 허브 공항으로 발전하였다. 이러한 국토의 잠재력과 무역 규모의 성장을 기반으로 하여 우리나라는 전 세계 항공 여객 수송 실적 7위(2023년 기준), 화물 수송 실적 2위(2022년 기준)의 항공 대국으로 성장하였다. 항공 연결성 지수는 각 공항의 취항 도시 수, 항공편 운항 회수, 환승 연결성에 초점을 맞춘 항공편 스케줄 등을 분석하여 이 공항을 이용할 때 얼마나 많은 도시에 보다 신속하게 연결될 수 있는가를 나타내며, 주로 공항의 허브화 수준을 평가하는 척도로 사용된다. 인천공항의 항공 연결성 지수는 2023년 기준 아시아·태평양 지역에서 1위를 차지하였다. 국내 공항과 연결된 항공 노선 수도 코로나-19 펜데믹 기간을 제외하면 꾸준히 증가하고 있다. 1998년 184개였던 노선 수는 2000년대 들어서 빠르게 증가하였고, 2019년에는 379개로 확대되었다. 또한 우리나라는 전 세계 주요 해운망 중 하나인 동북아시아-동남아시아, 동북아시아-북아메리카 대륙 해운망의 중심에 있다. 전 세계 해운 연결망에서의 위상을 수치화한 지수인 항로 연결성 지수를 살펴보면, 2021년 기준으로 우리나라는 중국에 이어 2위를 차지하고 있다.

대한민국과 세계

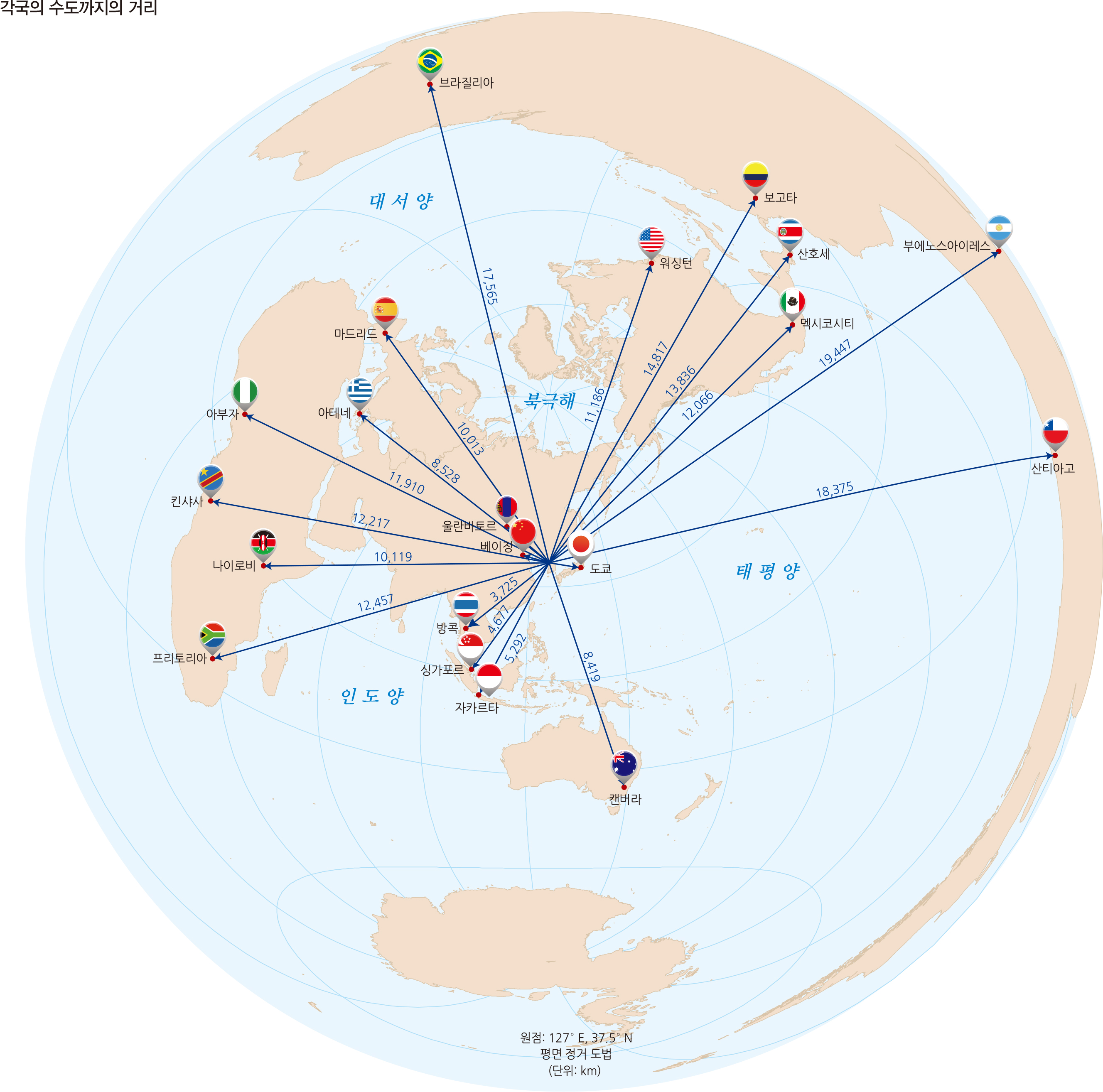

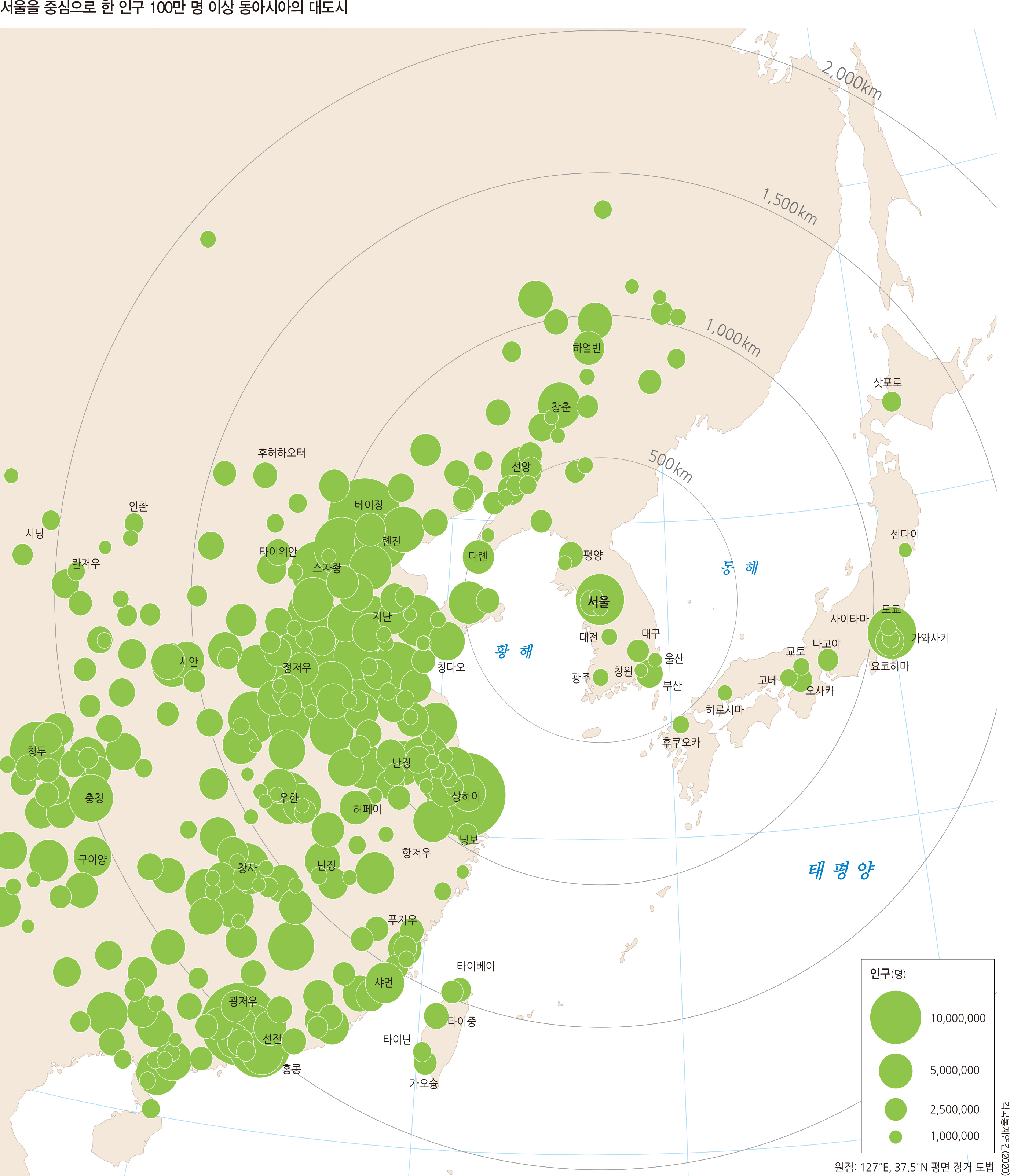

우리나라는 경위도상 동경 124도와 132도 사이, 북위 33도와 44도 사이에 위치해 있다. 우리의 영토는 북쪽으로는 중국, 러시아와 육상으로 국경을 맞대고 있고, 대한 해협을 사이에 두고 일본과 마주하고 있어, 광활한 유라시아 대륙과 태평양을 연결하고 있다. 동아시아의 중심에 위치하고 있는 지리적 특성상, 우리나라를 중심으로 반경 5,000 km 이내에 동아시아의 주요 도시들이 대부분 위치하고 있다. 베이징(956 km), 도쿄(1,157 km) 등이 서울로부터 비행기로 약 2시간 거리에 위치하며, 중국 동부 연안 대도시, 일본 대도시와의 접근성이 높다. 방콕(3,725 km), 싱가포르(4,677 km) 등 동남아시아 도시들은 7시간 이내로 접근이 가능하여, 동남아시아에서 아메리카로 가는 항공편의 다수가 우리나라의 인천 국제공항을 중간 경유지로 이용하고 있다. 또한 동남아시아는 양호한 접근성을 기반으로 우리나라의 주요 관광지가 되고 있다. 베를린(8,140 km), 런던(8,875 km), 파리(8,981 km) 등 유럽의 대다수 도시들은 약 10,000 km 이내의 거리에 위치하고 있어, 유럽의 주요 허브 공항을 통해 유럽 전 지역으로 이동이 가능하다. 북아메리카의 경우 서부와의 거리는 약 11,000 km, 동부와의 거리는 약 12,000 km에 이르는데, 과거에는 항공기의 항속 거리 제약으로 인해 앵커리지와 같은 중간 기착지를 경유해야만 접근할 수 있었으나, 현재는 북아메리카 동부 해안까지 항공기 직항 노선이 개설되어 있다. 아프리카의 대부분 도시는 서울과 12,000 km 이상 떨어져 있으며, 에티오피아의 아디스아바바와 직항 노선이 개설되어 있다. 남아메리카는 우리나라에서 가장 멀리 떨어진 대륙으로, 부에노스아이레스(19,447 km), 리우데자네이루(18,140 km) 등 주요 도시와의 거리는 15,000 km가 넘는다.

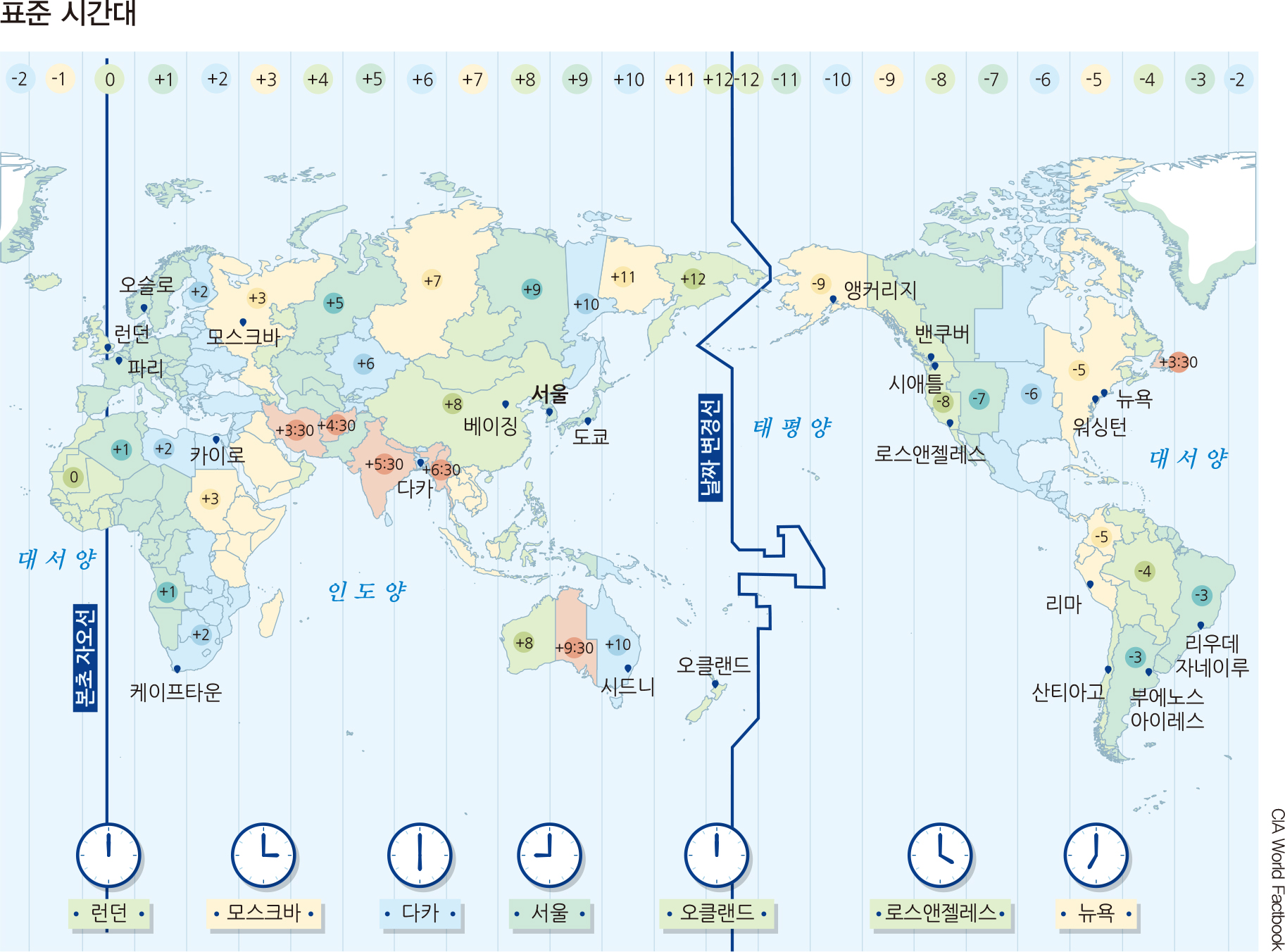

우리나라의 전 지역은 단일한 표준시(KST: Korean Standard Time)를 사용하고 있다. 국토의 모양이 남북으로 긴 형태로 단일한 표준시를 사용하기에 적합하다. 대한민국 표준시는 동경 135도로, 협정 세계시(UTC: Universal Time Coordinated)보다 9시간이 빠르다. 북한 지역도 동일한 표준시를 사용하고 있으며, 남북한 모두 서머 타임은 사용하고 있지 않다. 우리나라는 주변국인 일본과 동일한 표준시를 사용하고 있으며, 중국의 베이징은 우리나라보다 1시간이 늦다. 우리나라와 같은 표준시를 사용하는 나라는 비슷한 경도상에 있는 러시아 동부, 인도네시아 동부, 동티모르 등이 있다. 대한 제국은 동경 127도 30분의 경선을 표준 자오선으로 공포하였으나 일제 강점기 1912년에 동경 135도 경선을 채택하였다. 광복 이후 1954년 동경 127도 30분으로 표준 자오선을 변경하였다가 1961년부터 현재의 표준 자오선이 사용되었다. 서울의 위치는 동경 약 127도이므로 서울에서 태양은 정오가 지나고 약 30분 이후에 정남에 위치한다.

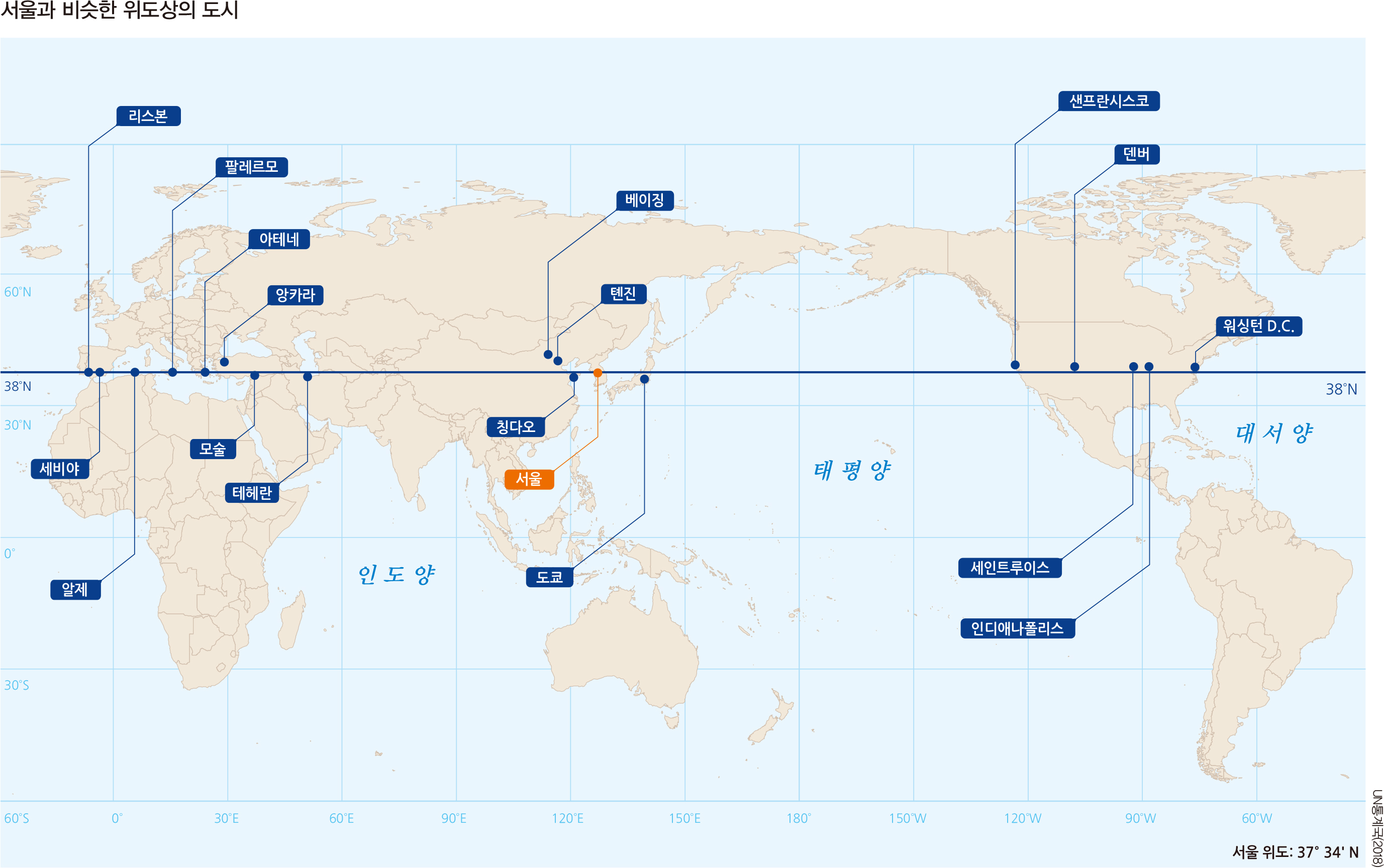

우리나라는 북반구의 중위도에 위치하고 있다. 우리나라와 비슷한 위도상에 위치한 국가는 포르투갈, 에스파냐, 알제리, 그리스, 튀르키예, 이란, 세계이라크, 중국, 일본, 미국 등이 있다. 우리나라와 비슷한 위도의 지역들은 북반구 온대 지역에 속해 있으나, 대륙과 해양의 위치에 따라 강수량의 차이가 크기 때문에 국가 간 자연 경관에 차이가 있다. 서울과 거의 동일한 위도상에 위치한 도시로는 미국의 워싱턴 D.C., 세인트루이스, 샌프란시스코와 에스파냐의 세비야, 그리스의 아테네, 이탈리아의 팔레르모, 이라크의 모술 등이 있다.

우리나라가 위치하고 있는 한반도를 바라보는 시각이 다양한 만큼, 아시아 대륙 북동쪽에 위치한 한반도를 바라보는 시각은 지속적으로 변해 왔다. 과거에는 국토의 크기가 작고 지정학적으로 반도에 위치해 있어, 상대적으로 외세의 침략과 지배에 노출된다는 부정적인 시각이 존재하였다. 그러나 현재는 반도에 위치해 있다는 점이 오히려 대륙과 해양으로 진출하기에 유리한 개방적 공간이자 접근성이 좋은 지역으로서 경제적, 문화적 그리고 지리적인 잠재력을 지니고 있다고 보는 시각이 증가하고 있다.

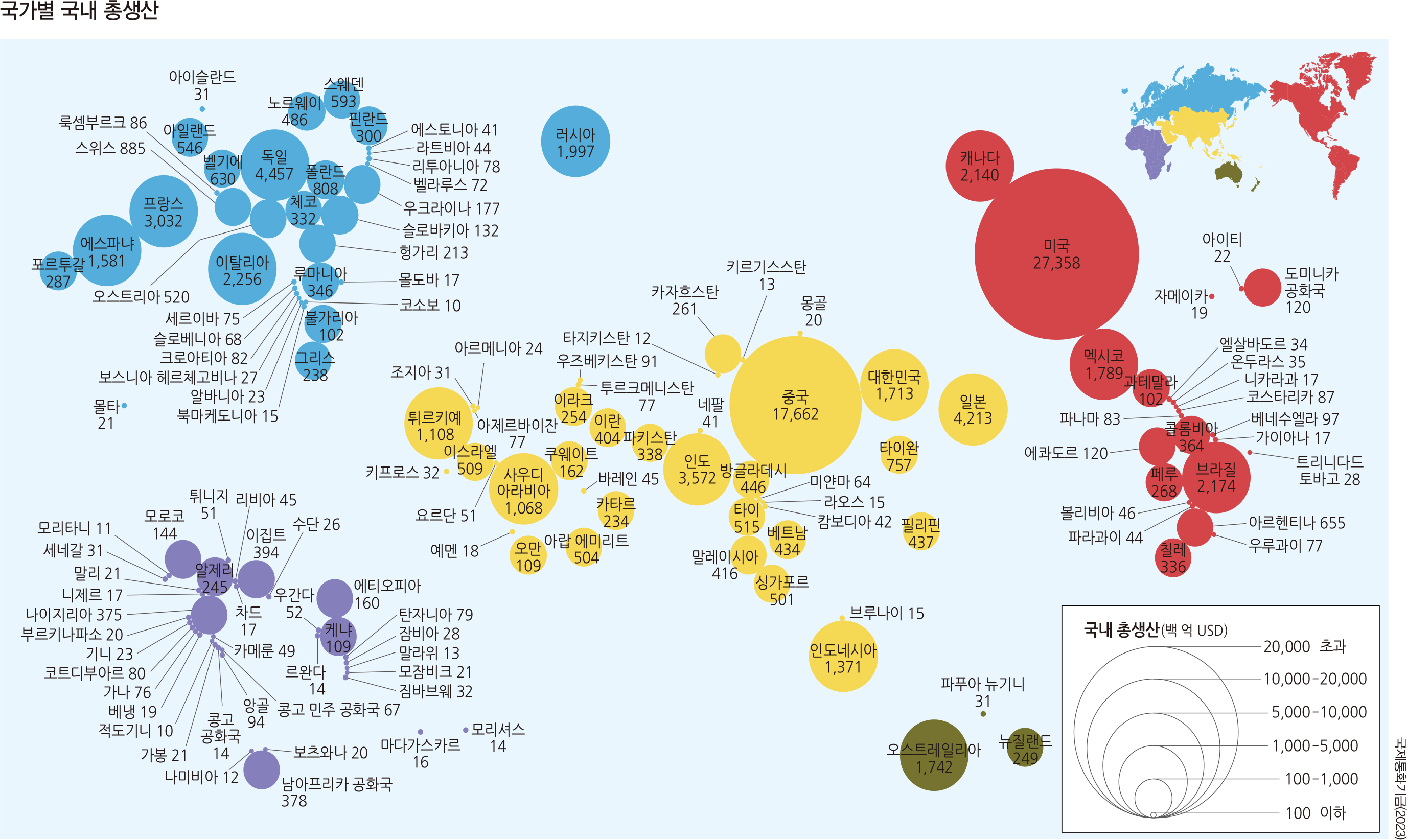

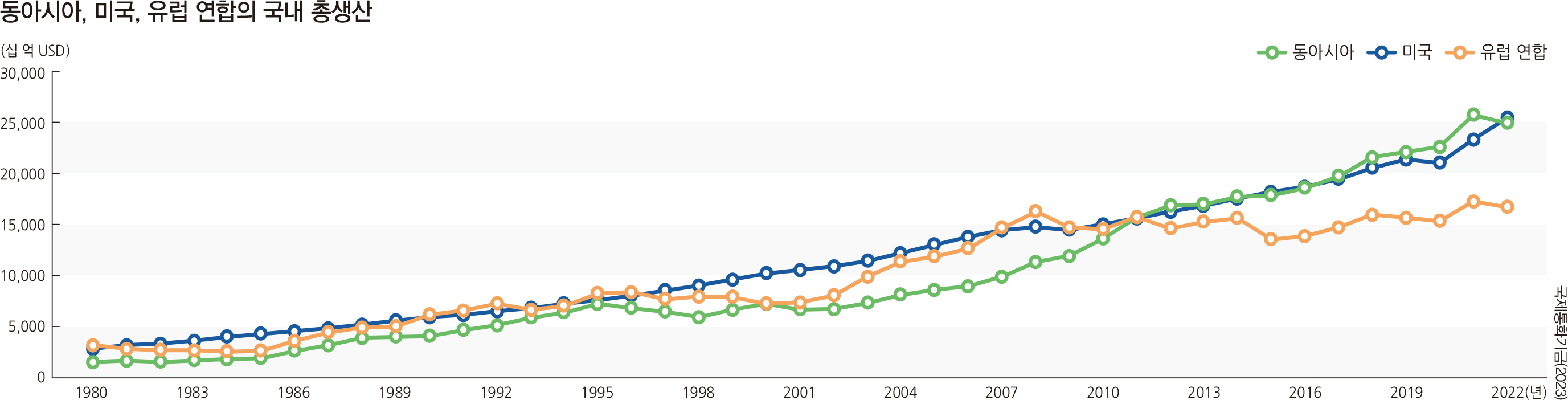

우리 국토는 광활한 유라시아 대륙과 거대한 태평양이 만나는 지점으로, 동아시아의 중심부에 위치한다. 따라서 우리나라는 교역과 물류의 중심지이자 지식과 정보가 유통되는 공간으로서 지역 경제권의 핵심 지역으로 주목받고 있다. 특히 대한민국, 일본, 중국 등이 속한 동아시아 지역이 빠르게 발전함에 따라 세계 경제의 중심이 이 지역으로 옮겨지고 있다. 동아시아 지역의 국민 총생산은 과거 미국과 유럽 연합에 뒤쳐졌지만 2010년대 이후 유럽 연합을 넘어섰고 미국과 비슷한 수준을 유지하고 있으며 동아시아 지역 내 교역 및 경제적 의존도가 날로 증가하고 있다. 이를 유라시아 대륙의 측면에서 본다면, 앞으로 북한을 통한 전체 유라시아 대륙으로의 경제·문화 진출, 동·황해를 통한 중국·러시아·북한과의 해상 무역 확대, 북극 항로의 이용 등을 통해 발전할 가능성이 높다. 또한 해양의 측면에서 본다면, 우리나라가 태평양 연안국 중 하나라는 점에 주목하여 다른 연안국 및 그 외 여러 나라들과 경제·문화적 교류를 활발히 수행함으로써 발전 가능성을 모색해 볼 수 있는 위치에 있다.

서울을 중심으로 한 반경 2,000 km 내에는 인구 500만 명 이상의 대도시가 80여 개 위치하고 있다. 급속한 경제 성장을 보이고 있는 중국의 동부 해안 지역 및 일본의 거대 대도시권이 모두 우리나라를 중심으로 한 동심원 내에 위치하고 있다. 서울을 중심으로 한 동아시아 지역의 성장은 지속되고 있으며, 인적·물적 이동도 증가하고 있다.

이러한 인적·물적 교류를 기반으로 아시아·태평양 지역은 세계 항공 수요의 30%를 차지하면서 매년 급속하게 성장하고 있으며, 향후 15년간 아시아·태평양 지역이 전 세계 신규 항공기 수요의 40%가 될 것으로 전망하고 있다. 우리나라 인천 국제공항의 경우, 2023년 기준 국제선 여객 수송 세계 7위, 국제선 화물 수송에서는 홍콩 국제공항에 이어 세계 2위를 기록하고 있다. 해운 물류의 측면에서도 상하이, 싱가포르, 홍콩 등 세계에서 물동량이 가장 많은 항만이 우리나라와 인접 지역에 위치해 있다. 부산항은 컨테이너 물동량 처리 실적이 전 세계 7위로써 해운 물류의 중심 항구로 발돋움하였다. 이렇듯 동아시아 지역의 활발한 인적·물적 교류를 바탕으로 대한민국은 지역을 넘어 세계로 더욱 성장할 수 있을 것이다.

디지털 대한민국

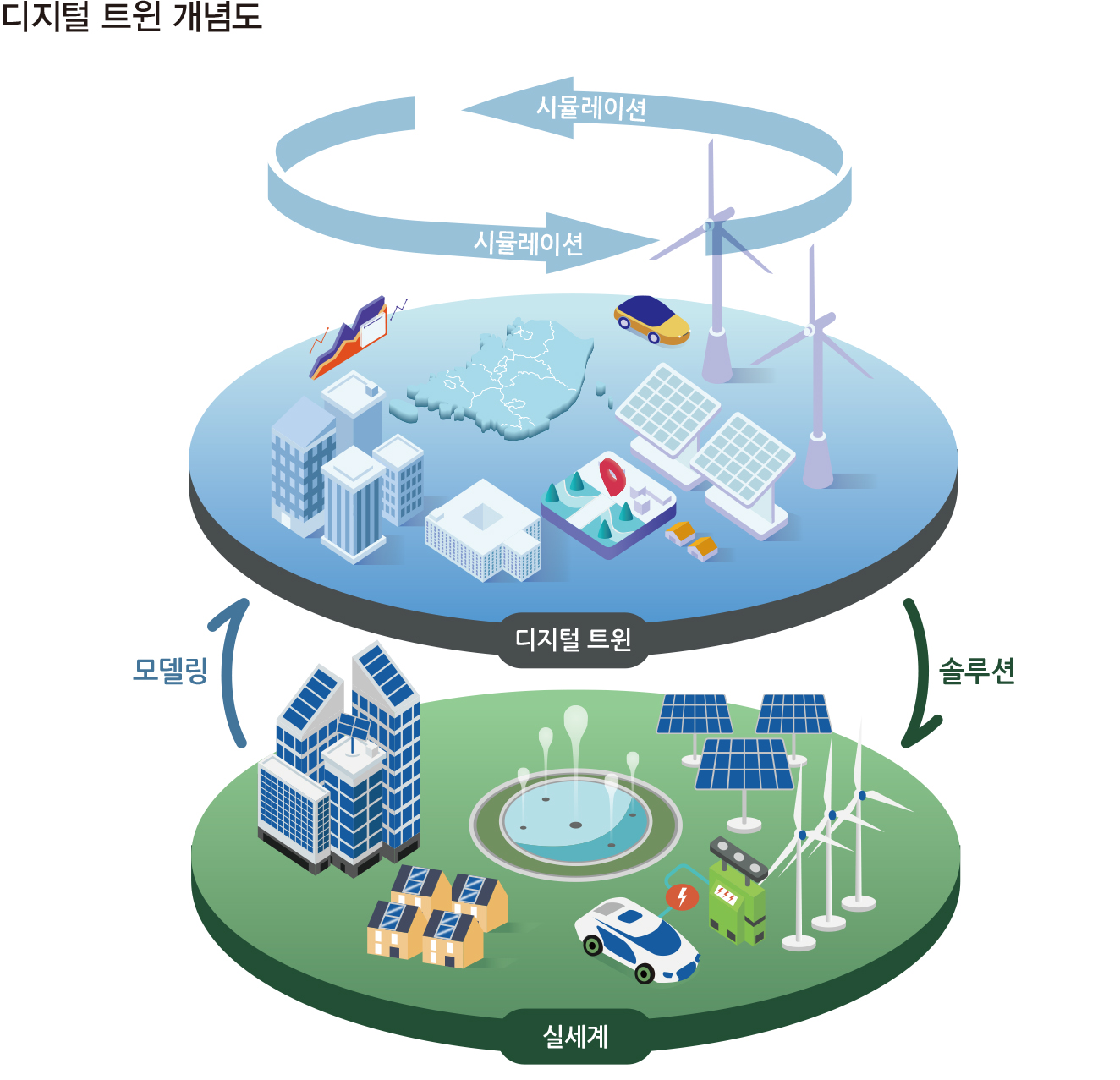

지금 우리가 살아가는 세계는 디지털로의 대전환 시대를 맞이하였다. 작게는 하나의 제품부터 넓게는 도시까지 디지털 상에서 구현되고 있다. ‘디지털 트윈’은 건물, 도로, 산림, 하천, 해양 등의 현실 세계를 3차원 공간 정보 기반으로 물리·생태의 상태 데이터와 인문·사회·경제의 현황 데이터를 융복합한 가상 세계이다. 빌딩, 지형 등 현실 세계의 객체를 디지털 상에 그대로 구현하여 센서를 통해 실시간으로 데이터를 수집하고, 수집된 데이터를 바탕으로 여러 가지 분석을 할 수 있도록 한다. 이러한 국토 변환의 최종 목표는 데이터를 시민들이 직접 가공하고 분석하여 자유로운 의사 결정이 이루어질 수 있는 스마트 시티 시스템을 구축하는 것이다

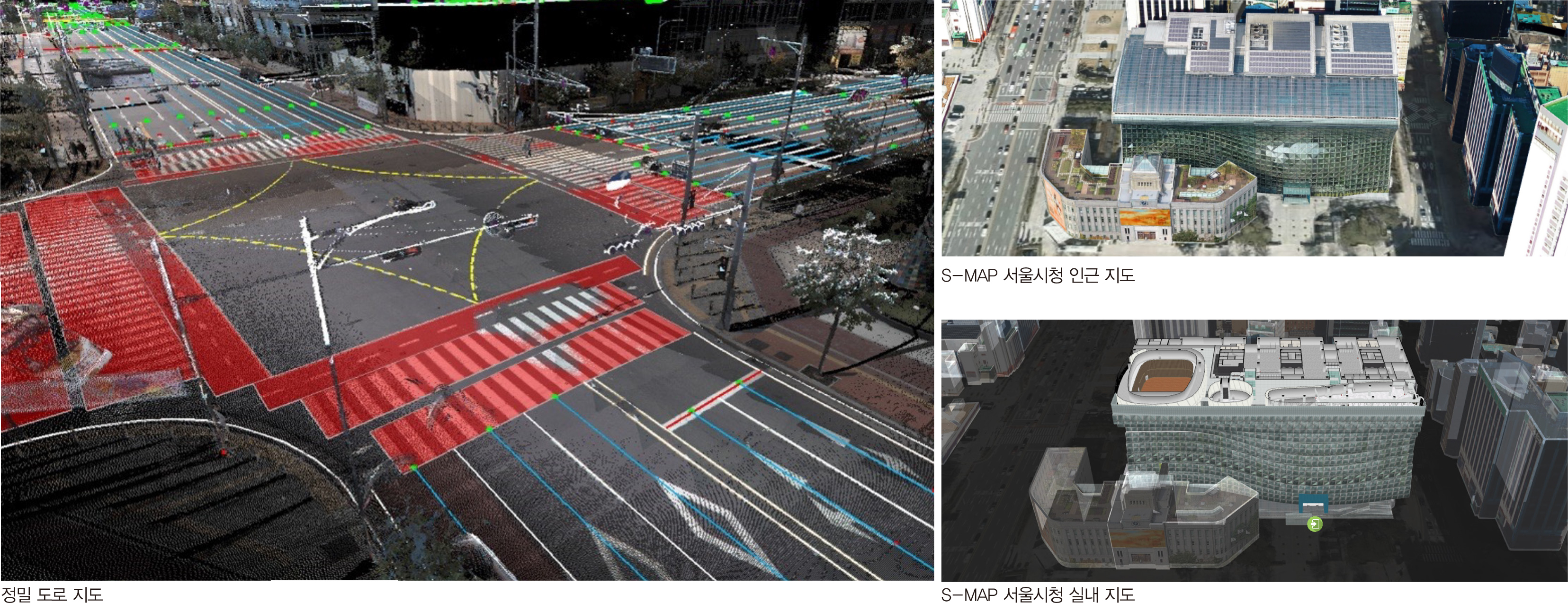

우리나라에서도 중앙 정부와 지자체 그리고 민간에서 디지털 트윈을 구축하기 위한 노력을 기울이고 있다. 특히 정부에서는 자율주행차가 자신의 위치, 경로 설정 및 변경, 도로 교통 규제 등을 미리 인지하도록 해 주는 자율주행 기본 인프라인 정밀 도로 지도 주행 환경 정보를 고정밀 3D로 나타낸 지도를 구축하고 있는데, 이 지도의 구축 범위를 2025년까지 약 33,800 km즉, 전국 4차로 이상 지방도와 군도까지 확대할 계획이다.

‘브이 월드’는 정부가 보유한 공간 정보를 통합·서비스하여 누구나 쉽게 다양한 분야에 공간 정보를 이용할 수 있도록 지원하기 위한 국가 공간 정보 활용·지원 체계이다. 2D 공간 정보는 물론 국내 주요 도시의 3D 건물, 지형 등을 제공하며, 사용자가 직접 분석(일조권 분석, 경관 심의 등) 및 활용할 수 있다. 오픈 API를 제공하여 더 많은 사람들과 공간 정보를 기반으로한 애

플리케이션 개발과 문제 해결에 필요한 데이터를 이용할 수 있다. ‘브이월드’는 이러한 정보의 개방을 통해 사회의 발전과 혁신을 지속적으로 지원한다.

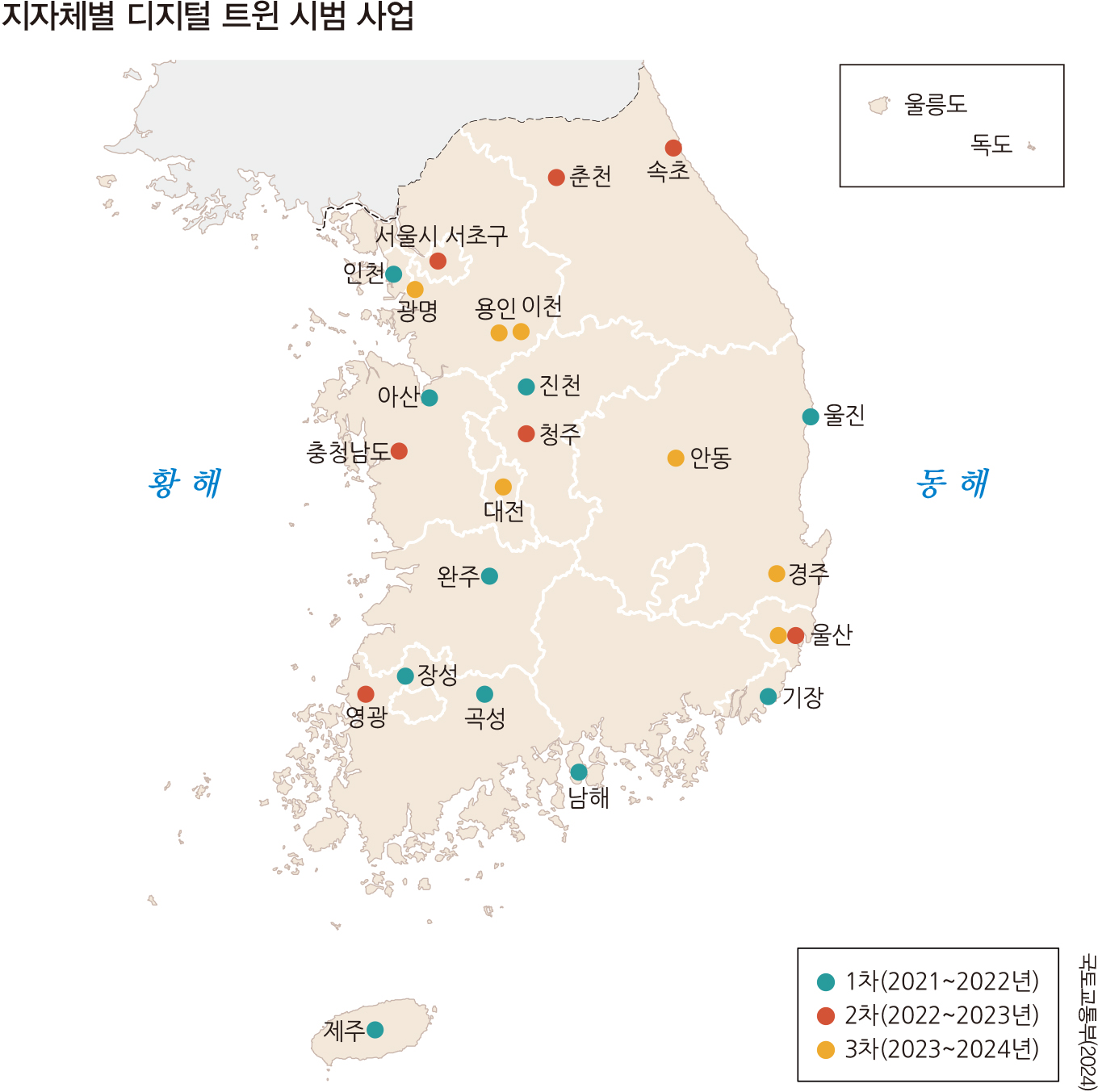

또한 지자체에서는 중앙 정부와 협력하여 ‘디지털 트윈 시범 사업’을 실시하고 있다. 안전, 환경 등의 도시 문제를 디지털 트윈 기술을 활용하여 효과적으로 해결할 수 있는 혁신 아이디어를 발굴하고 시범 적용하기 위해 2021년부터 시행된 사업이다. 대표적으로 아산시에서는 3D 디지털 트윈 데이터셋을 구축하고 하천 3D 공간 정보를 구축하였다. 강우량, 수위 데이터와 연계하여 침수 피해 시뮬레이션을 하였고 이를 통해 침수 피해 위험 지역을 식별하였다. 충청남도에서는 문화재와 주변 지역의 3D 가시화 모델 및 기반데이터를 생성하여 문화재 관리 데이터베이스, 가시권 분석 등의 시스템을 구축하였다. 울산시에서는 온실가스 배출에 대한 효율적인 관리를 위해 디지털 트윈 기술을 활용하여 울산시 남구 지역을 대상으로 3차원 데이터베이스를 구축하였다. 이에 따라 건물 및 식생에 대해 탄소 배출 및 흡수량 예측 알고리즘을 개발하여 건물과 수목의 배치 및 선택을 통해 탄소량을 시각적으로 확인할 수 있다.

‘S-MAP’은 서울시 전역에 이르는 범위를 디지털 공간에 3D로 동일하게 구한 것이다. 지상 시설물뿐만 아니라 지하 시설물에 대해서도 구현이 되었으며 주요 건물의 실내 공간도 표현이 되어 있다. 이를 통해 가상의 공간에서 행정, 환경 등의 정보를 결합, 분석 및 시뮬레이션까지 할 수 있는 플랫폼으로 작동할 수 있다. 구체적으로는 화재 안전 관리로 시민 안전 지원 체계를 강화하고, 미세 먼지, 악취, 열섬 등의 분석으로 도시의 환경 문제를 해결할 수 있다. 특히 공간 데이터를 활용한 시민 참여, 맞춤형 서비스 구축 등으로 시민이 직접 정책에 참여할 수 있도록 유도하고, 온라인에 의견을 개진하고 정보를 공유를 하여 시민 소통 창구로 활용할 수 있도록 노력하고 있다.

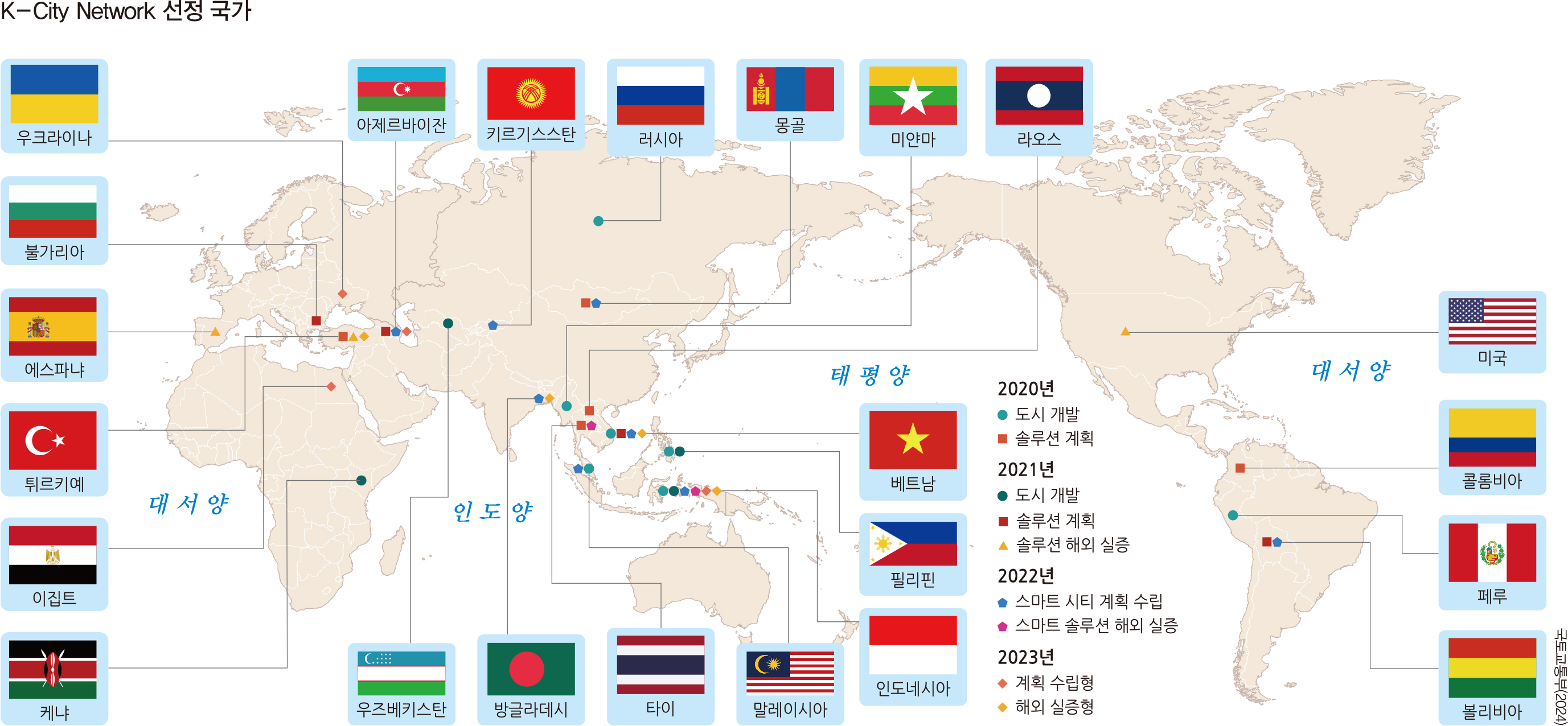

대한민국은 이러한 디지털 트윈 기술을 활용한 해외 스마트 시티 건설에도 참여하고 있다. 2023년에는 해외 도시의 스마트 시티 조성을 지원하고 국제 협력을 확대하기 위해 추진하는 ‘K-City 네트워크 사업’에 총 8개 도시를 선정하였다. 이 중 ‘계획 수립형’은 해외 도시에서 신청을 받아 스마트시티 개발과 관련된 기본 계획 수립 등을 지원하는 사업으로 우크라이나 우만, 인도네시아 신수도, 이집트 바드르, 아제르바이잔 아그담에서 신청한 사업 4건이 선정되었다. ‘해외 실증형’은 우리 기업의 스마트 시티 기술과 제품 등을 해외 도시에서 실증할 수 있도록 지원하는 사업으로, 방글라데시 랑푸르, 베트남 하이퐁, 튀르키예 사카리아, 인도네시아 바뉴마스 사업 등 4건이 선정되었다.

공적개발원조(ODA)로도 해외 여러 지역의 스마트 시티 사업에 도움을 주었는데, 대표적으로 ‘베트남 후에시 문화 관광 스마트 시티 조성 지원 사업’이 있다. 후에시의 문화·관광 자원에 대한 데이터베이스를 구축하여 분석하고 이에 대한 정보를 관광객에게 제공하며, 디지털 복합 문화 공간과 스마트 스트리트를 조성하여 공공 Wi-Fi, 스마트 조명 시스템 등이 설치될 예정이다.

디지털 트윈 기술을 국토에 적용할 수 있게 되면서 현실 세계에서 파악하기 어렵거나 해결하기 힘든 국토 문제를 가상 세계에서 분석 〮 시뮬레이션할 수 있게 되었다. 나아가 대한민국 국민이 국토의 현안을 쉽게 인식하고 직접데이터를 분석하여 의사 결정 과정에 더욱 쉽게 참여할 수 있도록 디지털 트윈을 구축하고 있다.

|

National Geography Information Institute (NGII) Copyright, |

|

Ministry of Land Infrastructure and Transport 국토교통부 국토지리정보원 |

|---|

.png)